Паравертебральные мягкие ткани позвоночника представляют собой группу структур, расположенных по обе стороны от позвоночного столба. Эти ткани включают мышцы, связки и соединительную ткань, которые обеспечивают поддержку, стабильность и подвижность позвоночника.

Здоровье паравертебральных мягких тканей имеет ключевое значение для предотвращения болей в спине и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Они участвуют в движении и работают в тесной связке с позвоночниками, обеспечивая защиту и амортизацию нервных корешков и спинного мозга.

- Паравертебральные мягкие ткани играют ключевую роль в поддержании структуры и функции позвоночника.

- К этим тканям относятся мышцы, связки и фасции, обеспечивающие стабильность и подвижность сегментов позвоночника.

- Заболевания или травмы паравертебральных тканей могут приводить к болевым синдромам и ограничению подвижности.

- Эффективное лечение проблем с паравертебральными мягкими тканями включает физиотерапию, мануальную терапию и борьбу с воспалением.

- Профилактика заболеваний данных тканей включает регулярные физические нагрузки и поддержание правильной осанки.

Почему болят околопозвоночные мышцы спины

Существует множество факторов, способствующих болям в околопозвоночных мышцах спины. В первую очередь исключается вероятность травматических повреждений тканей. Это могут быть переломы тел позвонков, трещины в отростках, растяжения и разрывы связок, сухожилий и мышц, вывихи и подвывихи суставов между позвонками и так далее. Даже обычная гематома мягких тканей может создавать первичную и вторичную болезненность, за счет сдавливания нервных волокон.

Если у пациента в анамнезе указана травма (падение, неудачный прыжок, подъем тяжестей, ДТП), требуется обязательное проведение рентгенографического обследования и консультация травматолога.

На втором месте по частоте распространённых причин стоит остеохондроз и его осложнения:

- начальные дегенеративно-дистрофические изменения в межпозвоночных дисках ведут к возникновению воспалительного процесса в области паравертебральных мышц с отеком и усилением капиллярного кровоснабжения, что вызывает болезненность;

- на стадии протрузии происходит выпячивание межпозвоночного диска, что давит на окружающие ткани и вызывает боль;

- при разрыве фиброзного кольца и выпадении части пульпозного ядра в виде грыжи наблюдается сильное воспаление, что приводит к спазму паравертебральных мышц, вынужденных компенсировать нагрузку;

- если межпозвоночная грыжа секвестрирована, то она оказывает постоянное раздражающее воздействие на околопозвоночные ткани, вызывая их воспаление и болезненные ощущения.

Боли в околопозвоночных мышцах также могут быть вызваны следующими заболеваниями:

- искривление позвоночного столба и неправильная осанка, в том числе сколиоз;

- разрушение межпозвоночных суставов и развитие остеоартроза;

- смещение тел позвонков и межпозвоночных дисков, как в случае ретролистеза и антелистеза;

- нарушение кровоснабжения мышечных волокон при диабетической ангиопатии;

- воспалительные процессы в тканях позвоночника и окружающих его структурах;

- стеноз спинномозгового канала;

- фибромиалгический болевой синдром и другое.

Выявить точную причину болезненность в области паравертебральных мышц может только опытный врач. Он проводит ряд обследований, в том числе и функциональные диагностические тесты. После осмотра и сбора анамнеза он сможет поставить предполагаемый диагноз. Затем пациент проходит все необходимые обследования. Это позволяет подтвердить или опровергнуть поставленный ранее диагноз.

Паравертебральные мягкие ткани позвоночника представляют собой важный компонент, обеспечивающий стабильность и подвижность позвоночного столба. Эти структуры включают в себя мышцы, связки и фасции, окружающие позвонки и межпозвоночные диски. Их основная функция заключается в поддержании правильной осанки, движении и амортизации нагрузок, которые испытывает позвоночник в процессе повседневной активности.

На мой взгляд, состояние паравертебральных тканей напрямую влияет на здоровье всего опорно-двигательного аппарата. Напряжение или воспаление в этих тканях может привести к болевым синдромам, ограничению подвижности и другим дисфункциям. Понимание их анатомии и физиологии позволяет более эффективно подходить к диагностике и лечению заболеваний позвоночника, а также разрабатывать индивидуальные программы реабилитации для пациентов.

Кроме того, я считаю, что профилактика нарушений в паравертебральных мягких тканях должна включать регулярные физические упражнения, направленные на укрепление мышечного корсета, а также работу над гибкостью и мобильностью позвоночника. Это важно не только для людей, занимающихся спортом, но и для тех, кто по роду деятельности вынужден долгое время находиться в статическом положении. Правильный уход за паравертебральными тканями поможет избежать серьезных проблем в будущем.

Почему болят грудопоясничные околопозвоночные мышцы

Грудопоясничные околопозвоночные мышцы испытывают дополнительную нагрузку. Они обеспечивают стабильность положения тел позвонков, к которым присоединяются реберные дуги посредством суставов. Однако грудной отдел позвоночника не обладает достаточной подвижностью для обеспечения необходимых нагрузок паравертебральным мышцам.

В результате, у многих современных людей наблюдается дистрофия этих мышц. Большинство пациентов имеют слабые околопозвоночные грудопоясничные мышцы, которые не могут выполнять свои функции должным образом.

Болезненность может указывать в первую очередь на деформацию позвоночго столба. Чаще всего это сколиоз. Он дебютирует в подростковом возрасте и может развиваться затем на протяжении всей жизни человека.

На втором месте находится сутулая или круглая спина. Люди часто не контролируют свою осанку, что приводит к деформации позвоночника и развитию дистрофии околопозвоночных мышц. Вследствие этого они теряют способность эффективно поддерживать позвоночник.

На третьем месте лежат патологии грудной клетки. Это может быть деформирующий остеоартроз реберно-позвоночных суставов, межреберная невралгия, трещины реберных дуг и т. д. Также на состояние паравертебральных мышц оказывают влияние внутренние органы. Если есть заболевания легких, плевры, сердца, то периодически может возникать эффект перенапряжения околопозвоночных мышц.

Причины отека костного мозга

Повреждения губчатого вещества чаще всего возникают из-за травм спины (падений, ушибов и т. д.). При повреждении позвонка могут наблюдаться:

- нарушение целостности костной ткани;

- разрывы лимфатических и кровеносных сосудов;

- выделение экссудата в область губчатого вещества.

Отечность, возникающая в этом случае, называется первичной. Процесс может распространиться на паравертебральные ткани (мышцы, сухожилия, связки, синовиальные оболочки).

Причинами вторичных отеков костного мозга служат патологические явления в окружающих тканях:

- инфекционные заболевания (спондилит, остеомиелит, туберкулез позвоночника);

- воспалительные изменения в суставных элементах при остеоартрите;

- аллергические реакции;

- добро- и злокачественные новообразования;

- операции на позвоночнике;

- эндокринные нарушения и болезни, сопровождающиеся нарушением обмена веществ;

- дегенеративно-дистрофические процессы (остеохондроз, грыжи, деформирующий артроз и т. д.).

Воспалительные процессы в костной ткани позвонков повышают проницаемость капилляров губчатого вещества, что приводит к активному выделению жидкости в межклеточное пространство. Опасны заболевания, которые сопровождаются образованием множества гнойных очагов, что может привести к увеличению отечности окружающих структур.

На фоне развития в области позвонка онкологического процесса происходит разрушение трабекул. Наблюдается перифокальный отек, локализованный в зоне костного мозга. Злокачественные образования могут повреждать кровеносные сосуды, увеличивая количество жидкости в губчатом веществе.

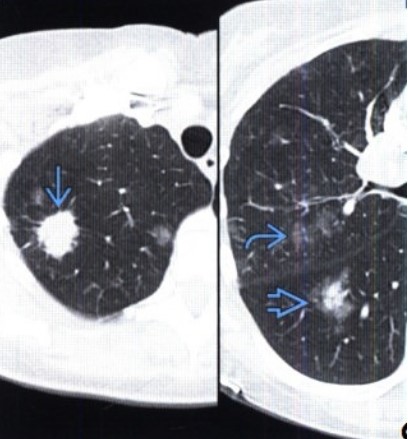

На МРТ изображении можно увидеть метастазы и признаки перифокального отека в костном мозге.

Патологии дегенеративно-дистрофического характера влекут за собой модификации структуры позвонков, приводят к снижению питания тканей и вызывают асептическое воспаление как костей, так и хрящей. Это может способствовать образованию отеков как в субарахноидальном пространстве, так и в трабекулярных областях.

Гипергидратация костного мозга в большинстве случаев является защитным механизмом при поражении губчатого вещества. Для эффективного лечения патологии необходимо выяснить причину патологии и устранить повреждающий фактор.

Отек костного мозга, что покажет МРТ позвоночника?

Для диагностики этих патологий используются различные инструментальные методы. Одним из наиболее эффективных является магнитно-резонансная томография (МРТ) позвоночника, которая позволяет проанализировать форму, размеры и расположение морфологических элементов, а также состояние окружающих тканей.

Отек костного мозга на МРТ позвоночника дает гиперинтенсивный сигнал и выглядит как очаг с размытыми контурами. Сканирование позволяет определить этиологию процесса, отражает изменения расположенных рядом структур. На томограммах можно увидеть травматические повреждения костной ткани, признаки воспалительных, онкологических или дегенеративных явлений в области пораженного участка.

Если патология локализована в шейной области, может произойти накопление цереброспинальной жидкости в желудочках головного мозга. Обнаруженные признаки гидроцефалии на МРТ становятся основанием для дальнейшего обследования позвоночного столба.

На полученных томограммах при наличии трабекулярного отека можно заметить деформацию затронутого костного элемента. В ситуации стеноза спинального канала МРТ отображает текущее состояние оболочек и мозгового вещества. Послойные снимки демонстрируют состояние суставов позвоночника и прилегающих мягких тканей.

МР-диагностика заболеваний позвоночника (снимки в боковой и поперечной плоскостях)

Магнитно-резонансная томография позволяет более точно определить локализацию и размеры патологического процесса. В случае необходимости врач может создать трехмерную модель исследуемого участка. Это трехмерное изображение показывает взаимное расположение структур и характер распространения отека.

Методы лечения

Лечение болевого синдрома при грыжах, остеохондрозе и миофасциальных дисбалансах в остром периоде схоже и направлено на устранение воспалительного процесса. Рекомендуется постельный режим на 3–5 дней, использование жесткого матраса и применение подушек для облегчения положения (между ног или под шею).

Если пациент не может ограничить физическую активность, назначают корсеты с ребрами жесткости для снятия осевой нагрузки на позвоночник.

Медикаментозная терапия

Лекарственная терапия предполагает снятие воспалительных процессов, расслабление мышечных спазмов и нормализацию тонуса нервной системы:

- Для облегчения боли применяются нестероидные противовоспалительные препараты. К примеру, «Диклофенак» в форме инъекций или таблеток, с максимальной суточной дозировкой 150 мг. Иногда применяют «Анальгин».

- Миорелаксанты назначаются в формах инъекций или таблеток, в зависимости от места лечения (домашнего или стационарного) (например, «Реланиум» в растворе и «Баклофен» в таблетках).

- Для лечения интенсивных болевых ощущений могут быть использованы трициклические антидепрессанты, такие как «Амитриптилин» в низких дозах.

Среди противовоспалительных средств применяют селективные ингибиторы ЦОГ – медиаторов воспаления: «Нимесулид», «Пироксикам». При стойком болевом синдроме выполняют блокады кортикостероидами, снижающими иммунную функцию для блокировки воспалительного процесса.

Если медикаментозное лечение не дает положительных результатов в течение 3–4 месяцев, может быть рекомендовано хирургическое вмешательство. Особенно следует быть осторожным с медианными грыжами, которые могут привести к парезам. Резкое снижение чувствительности в нижних конечностях и нарушения работы органов малого таза являются показаниями для незамедлительной операции.

Нейропротективные методы

Для восстановления нервной ткани используют препараты, обладающие комбинированным действием, которые уменьшают болевой синдром, снимают отеки и улучшают клеточный обмен. Примером такого препарата является «Амбене», содержащий фенилбутазон, дексазон и цианокобаламин.

Для улучшения микроциркуляции крови используют витамины группы В в комплексах «Неуробекс». Они обладают нейропротекторной функцией и укрепляют сосудистые стенки, позволяя тканям быстрее регенерировать. Дополнительно применяют сосудистые препараты («Актовегин» и «Трентал»). Полное исцеление достигается редко, медикаменты устраняют острые симптомы.

Нетрадиционное лечение

Мануальная терапия является направлением медицины, доступным только на частной основе вне стен клиник. Существуют мнения, что коррекция положения позвонков помогает при вертебральном синдроме. Тем не менее далеко не все терапевты придерживаются принятых в биомеханике позвонков правил, и поэтому боль может вернуться.

Остеопатия также стала официальным направлением медицины. Применяется для выявления и устранения причин дисфункции – спазма сосудов, нервов, мышц, фасций. Фактически опытный остеопат работает с факторами риска вертебрального синдрома.

Среди других нетрадиционных методов можно выделить:

- рефлексотерапию, помогающую снять напряжение с нервов;

- гирудотерапию, применяемую для уменьшения отеков;

- гомеопатию, которая устраняет дисфункции внутренних органов.

Кроме того, к нетрадиционным методам можно отнести использование настоев и отваров на травах, а также спиртовых компрессов или скип@$&рных средств и других народных рецептов.

Рекомендации по профилактике

Для профилактики болей в позвоночнике нельзя выбирать тактику «берегу себя» или «тренируюсь активно». Сидячий образ жизни и интенсивные физические нагрузки одинаково ведут к травмам, потому что причиной вертеброгенного синдрома становится нарушенная биомеханика – включение мышц в определенное движение. Слабость или заторможенное включение мускулатуры вызывает дисбалансы, спазмы и боли. Остеохондроз как хроническое заболевание выступает лишь симптомом нарушения функции окружающих позвоночник мышц.

Лечение вертебрального синдрома должно включать восстановление мышц. Одним из самых эффективных профилактических мероприятий является регулярная ходьба с перекрестным движением рук. Такое ротационное движение плечевого пояса способствует разгрузке позвонков и улучшению кровоснабжения тканей.

Основные клинические проявления

- Одной из наиболее распространенных жалоб пациентов является болезненность в нижней части спины и ягодицах, которая часто проявляется ночью в покое, сопровождается утренней скованностью и уменьшается после небольшой физической активности. С течением времени боли «поднимаются» выше, затрагивая спину и межлопаточную область, а затем шею. Для таких пациентов характерна «поза просителя», связанная с анкилозом межсуставных отростков шейного и верхнегрудного отделов, что приводит к образованию кифоза различной степени выраженности.

- Также могут возникать одышка и затрудненное дыхание, снижая возможность полноценного глубокого вдоха. Это отрицательно сказывается на качестве жизни и трудоспособности, иногда приводя к инвалидности.

- Кроме этого, пациенты могут испытывать боли в области сердца, тахикардию или аритмии, что может указывать на миокардит, заболевания клапанов или нарушения проводимости (например, атриовентрикулярная блокада).

- В ряде случаев с выраженными изменениями позвоночного столба может произойти компрессия корешков спинного мозга, что вызывает сильную боль или парестезии (сниженная чувствительность) и может повлиять на работу органов таза.

- Иногда наблюдается болезненность в местах прикрепления сухожилий к костям, например, к остистым отросткам позвоночника, к подошвенной фасции, ахиллову сухожилию – к пяточному бугру, а также к гребням подвздошных костей и т.д.

- Если затрагиваются органы зрения, то могут возникать жалобы на болевые ощущения в глазах, непереносимость яркого света, быстрая усталость глазных мышц и даже ухудшение зрения.

Прогноз заболевания в настоящее время – относительно благоприятный, благодаря современным методам лекарственной терапии. Тем не менее, патология имеет тенденцию к постепенному прогрессированию, и через 25-40 лет после ее начала возможно снижение подвижности, затем потеря функции межпозвонковых и крестцово-подвздошных суставных структур, нередко приводящих к инвалидизации. Наиболее актуально это также при вовлечении в процесс хотя бы одного тазобедренного сустава, или же шейного отдела позвоночника (это ведет к компрессии спинного мозга с вероятностью развития подвывиха между первым и вторым шейными позвонками). Поражения почек встречаются реже, адекватное, своевременное назначение нестероидных противовоспалительных препаратов помогает снизить вероятность появления нефропатии и других проявлений болезни Бехтерева.

Методы диагностирования анкилозирующего спондилоартрита

- При анализе крови может быть выявлено ускорение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и повышение уровня С-реактивного белка (СРБ), а у людей, страдающих длительными заболеваниями, в половине случаев обнаруживается нормохромная анемия. При повышении креатинина в сыворотке крови можно заподозрить хроническую почечную недостаточность. Обратите внимание, что наличие антигена HLA-B27 является косвенным и неспецифическим признаком анкилозирующего спондилоартрита. Также определяется уровень фибрина, сиаловых кислот и белковых фракций, серомукоида и др.

- Анализ мочи при нефропатии может показать белок (протеинурия) и микрогематурию – наличие небольшого количества эритроцитов как признак IgA-нефропатии.

- Полипозиционная рентгенография (в прямой, боковой, косых проекциях) или компьютерная томография крестцово-подвздошных суставов и смежных отделов позвоночника может выявить ограничения подвижности и специфические рентгенологические изменения (сакроилеит, спондилоартрит), что потенциально приводит к образованию анкилозов и деформациям, вплоть до образования характерного «бамбукового» позвоночника и кифотических изменений.

- Рентгенография периферических суставов позволяет зафиксировать дегенеративные изменения, так же как остеопороз, кистовидную перестройку и образование остеофитов.

- Ультразвуковое исследование более чувствительно к выявлению энтезита, особенно в тазобедренных суставах, для определения воспаления и наличия выделений.

- Остеосцинтиграфия (сканирование) используется для диагностики заболеваний костной системы позвоночника.

- ЭКГ и ЭхоКГ могут показать признаки нарушений проводимости, клапанной недостаточности и других состояний.

- По показаниям назначаются консультации специалистов (кардиолога, офтальмолога, нейрохирурга, ревматолога, нефролога).

Общие рекомендации

Работа людей с заболеваниями ББ не предполагает выполнения движений, способствующих ухудшению кифоза. Не рекомендуется носить корсеты, лучше всего сохранять прямую осанку. Спать следует на упругом матрасе средней жесткости и использовать тонкую подушку. Во время поездок желательно применять специальный подголовник для предотвращения возможности травмы шеи. Также предпочтительными являются водные виды физической активности (плавание) и растягивающие упражнения. Пациенты с ББ должны находиться под наблюдением у ревматолога, посещая его не реже одного раза в год для сдачи анализов и рентгенологического обследования.

Медикаментозная терапия

Необходимо применять нестероидные противовоспалительные средства для контроля болевого синдрома, разные по своей продолжительности – НПВП:

Короткодействующие нестероидные препараты(диклофенак, индометацин, вольтарен), для снятия легкого воспаления и болевого синдрома. Но их отмена через сутки–двое вернет пациента к прежним негативным ощущениям. Кроме того, эти средства не способны предотвратить развитие анкилозов.

Для лечения острых воспалительных процессов, включая поражения периферических суставов, применяются длительно действующие нестероидные противовоспалительные препараты, такие как сульфасалазин и метотрексат. Однако назначение таких средств должно осуществляться только лечащим врачом.

Моноклональные антитела– блокаторы ФНО-α (этанерцеп, адалимумаб, инфликсимаб) назначает только специалист при воспалении высокой интенсивности, которое не удается снизить НПВП.

Глюкокортикоиды, например преднизолон, дексаметазон и дипроспан, используются локально через внутрисуставные инъекции, включая введения в крестцово-подвздошные суставы.

Миорелаксанты, такие как мидокалм и другие препараты для симптоматической терапии, назначаются на основании клинических показаний.

Физиотерапия– фонофорез, ультразвук, электро- и лазеротерапия, УВТ.

К методам физиотерапии относятся иглорефлексотерапия, мануальная терапия, лечебный массаж и лечебная физкультура.

Оперативное вмешательство

- Артропластика проводится, когда тазобедренный сустав серьезно поврежден и консервативные методы лечения не приносят результатов.

- При наличии выраженного кифоза грудного отдела могут быть рекомендованы остеотомии, улучшающие качество жизни пациента.

- Протезирование сердечных клапанов осуществляется при наличии жизненных показаний.

- В случае атриовентрикулярной блокады, нарушающей проводимость импульсов, устанавливается кардиостимулятор.

Причины дегенеративных изменений позвоночника

- подагра

- состояния с мукополисахаридозом;

- диабет

- охроноз

Клинические проявления поражения позвоночника варьируются, зависят от конкретного отдела и общего состояния нервно-сосудистого аппарата. Симптомы могут включать:

- периодическую боль, усиливающуюся при надавливании на остистые отростки, головные боли и головокружение при поражении шейного отдела;

- онемение конечностей;

- парестезии;

- напряжение паравертебральных мышц;

- ограничение подвижности;

- звуковые феномены;

- прострелы в спине при наличии дистрофических изменений в грудном и поясничном отделах.

Стадии развития дегенеративных изменений позвоночника

Остеохондроз — наиболее часто встречающаяся форма дегенеративного поражения позвоночного столба. На начальной стадии болезни изменения развиваются в пульпозном ядре. Структура утрачивает эластичность, теряет воду, что приводит к травматизации гиалиновых пластинок и прилегающих участков тел позвонков. По мере прогрессирования дегенерации появляются трещины, разрывы пластинок (узелки Шморля) и фиброзного кольца (протрузии и грыжи дисков). Другие компоненты — тела позвонков, связки, суставы — со временем вовлекаются в процесс с развитием остеосклероза.

Суставные поверхности могут смещаться, развиваться подвывихи фасеточных суставов — остеоартроз (реберно-поясничный артроз). Дистрофические изменения в телах позвонков и дальнейшее разрушение на терминальной стадии заболевания приводят к искривлению позвоночного столба и сужению канала.

Противопоказания

Главным противопоказанием для выполнения данной процедуры является индивидуальная непереносимость лекарственных препаратов, используемых в лечебной смеси.

Кроме того, блокаду не проведут, если у пациента выявлены острые инфекционные заболевания, почечная, сердечно-сосудистая и печеночная недостаточность или заболевания центральной нервной системы.

К противопоказаниям также относятся гипотония, эпилептические приступы и период беременности независимо от триместра.

Проведение процедуры может быть отложено при выявлении повреждений кожного покрова и локальных инфекционных процессов до полного выздоровления.

Техника паравертебральной блокады

Блокада представляет собой разновидность инъекции. Однако, учитывая, что укол делается в области позвоночника, данную процедуру должен выполнять исключительно квалифицированный специалист.

В нашей клинике блокаду проводит врач-нейрохирург, доктор медицинских наук Фархат Файяд Ахмедович.

Паравертебральные блокады относятся к сегментарным блокадам, так как они осуществляются в четко определенном сегменте позвоночника, который охватывает «свой» участок кожи, соединительной ткани, мышц и костей. В каждом таком сегменте функционируют специфические нервные волокна, которые «переключаются» и взаимно влияют друг на друга. Именно такое «перекрещивание» позволяет достичь значительного терапевтического эффекта всего лишь с помощью, казалось бы, обычного укола.

Проведение блокады основано на введении смеси препаратов в определенную точку – тот сегмент позвоночника, где боль проявляется наиболее остро.

1 этап. Подготовка

Перед выполнением укола кожа в области инъекции обрабатывается антисептиками (чаще всего используют раствор этилового спирта и йод). Затем производится анестезия – с помощью очень тонкой иглы делают серию уколов с обеих сторон от определенных сегментов позвоночника, где локализуется боль.

2 этап. Процедура

Как только анестезия подействует, настраивается ключевая часть процедуры – с использованием довольно толстой иглы (вы этого не ощутите) вводится смесь лекарственных препаратов.

Препарат словно «обволакивает» нервный корешок, благодаря этому достигается нужный эффект – обезболивание, снятие отека и воспаления.

Главной целью данной процедуры является, безусловно, устранение болевого синдрома. Однако блокада также способствует достижению других эффектов — благодаря расширению сосудов улучшается кровообращение и снижается отечность нервного окончания.

При соблюдении всех правил и норм проведения процедуры, правил техники безопасности и асептики, блокада абсолютно безопасна и выполняет свою главную цель — купирование болевого синдрома.

Лекарственные препараты

Используемые препараты

При проведении блокады применяется анестетик (чаще всего это новокаин или лидокаин). Анестетик выступает главным элементом этой методики, так как обладает способностью временно уменьшать возбудимость рецепторов, блокировать передачу импульсов и, соответственно, снижать болевые ощущения.

Выбор и концентрация анестетика в каждом случае индивидуальны и зависят как от места, куда будет произведен укол, так и от степени болевого синдрома.

Кроме того, чтобы повысить эффективность лечения и усилить терапевтический эффект, к анестетикам добавляют специальные препараты — кортикостероиды, обеспечивающие противовоспалительное и противоотечное воздействие.

В качестве дополнительных лекарственных средств в смесь могут быть включены витамины группы «В», оказывающие нейротрофический (питательный) эффект, антигистаминные и сосудорасширяющие препараты.

Вопросы по теме

Какова роль паравертебральных мягких тканей в поддержании здоровья позвоночника?

Паравертебральные мягкие ткани играют ключевую роль в поддержании здоровья позвоночника благодаря их функции в стабилизации и гибкости спинального столба. Эти ткани, включая мышцы, фасции и связки, обеспечивают поддержку позвоночного столба и помогают распределять нагрузки, возникающие во время физической активности. Они также способствуют правильной осанке и предотвращают травмы, обеспечивая защиту нервных структур, которые выходят из позвоночника. Здоровье и тонус этих тканей напрямую связаны с общим состоянием позвоночника, поэтому их укрепление и регулярное расслабление необходимы для профилактики заболеваний спины.

Как стресс влияет на состояние паравертебральных мягких тканей?

Стресс может оказывать значительное влияние на состояние паравертебральных мягких тканей. При стрессе человеческий организм реагирует на уровне мышц, что может привести к их напряжению и спазмам. Эти изменения могут вызвать дисбаланс и привести к боли в спине, уменьшению подвижности и другим проблемам с позвоночником. Технически, хроническое напряжение в паравертебральных мышцах может затруднять их способность эффективно выполнять свои функции, что, в свою очередь, приводит к ухудшению механики движения позвоночника. Поэтому управление стрессом, включая релаксацию и физическую активность, является важным аспектом для поддержания здоровья этих тканей.

Какие методы можно использовать для укрепления паравертебральных мягких тканей?

Существует множество методов, направленных на укрепление паравертебральных мягких тканей, включая физические упражнения, йогу, пилатес и массаж. Регулярные занятия этиком помогут развить необходимую силу и гибкость мышц, поддерживающих позвоночник. Также рекомендуется выполнять упражнения на растяжку, чтобы предотвратить укорочение мышц и улучшить кровообращение. Массаж может способствовать расслаблению мышечных спазмов и улучшению подвижности. Важно также учитывать индивидуальные особенности и ограничения, поэтому консультация с квалифицированным специалистом перед началом программы укрепления будет полезной.