Перивентрикулярный очаг периваскулярного глиоза представляет собой область глиозного роста, которая развивается вокруг вен в перивентрикулярных зонах мозга. Это состояние часто связано с различными неврологическими нарушениями и может быть результатом ишемии, воспаления или хронического гипоксии.

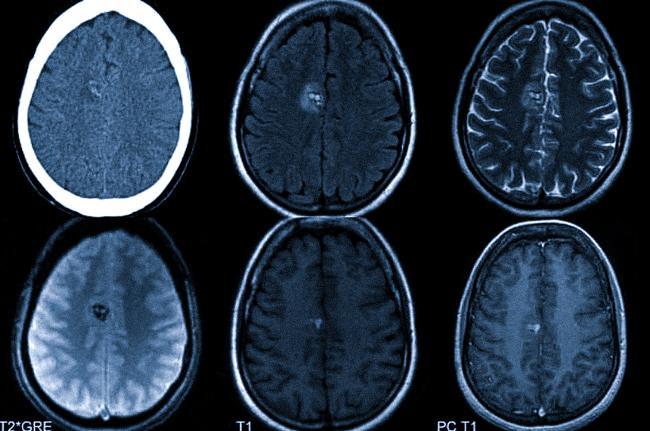

Такие очаги могут влиять на функцию мозга и проявляться клиническими симптомами, включая когнитивные нарушения или двигательные расстройства. Диагностика основывается на нейровизуализации, особенно МРТ, которая помогает выявить и оценить масштаб повреждений в мозговых структурах.

- Перивентрикулярный очаг периваскулярного глиоза представляет собой измененную область ткани мозга, расположенную вокруг кровеносных сосудов.

- Состояние связано с нарушениями микроциркуляции и является результатом различных патологических процессов, таких как гипоксия и воспаление.

- Чаще всего наблюдается у пациентов с сосудистыми заболеваниями, гипертонией и нейродегенеративными заболеваниями.

- Морфологически характеризуется пролиферацией астроцитов и изменением белкового метаболизма тканей.

- Диагностика основывается на нейровизуализации, особенно с использованием МРТ, что позволяет выявить очаги и оценить степень поражения.

- Лечение направлено на устранение первопричины, поддержку церебральной циркуляции и профилактику осложнений.

Перивентрикулярный очаг периваскулярного глиоза

Существуют два основных типа:

• Демиелинизирующие

• Дистрофические (также известные как дисциркуляторные, сосудистые, глиозные очаги, резидуальные).

Демиелинизирующие

Специалист по МРТ обязательно отметит их происхождение, и в таком случае под вопросом окажутся такие диагнозы, как рассеянный склероз, ОРЭМ и прочие.

Также потребуется провести МРТ головы с контрастом и МРТ спинного мозга. Это необходимо повторить через 3-6 месяцев для отслеживания динамики и сопоставления с симптомами; диагноз рассеянного склероза устанавливается спустя 1-2 года. Более детальную информацию можно найти в другом разделе.

Дистрофические

Данные изменения чаще всего обнаруживаются под корой больших половин мозга («субкортикально») и вокруг мозговых желудочков в центральной части мозга («перивентрикулярно»), в тех зонах, где мозговое вещество соприкасается с ликвором. Обычно они единичные и имеют размеры до 5 мм.

В этом случае нейроны заменяются на клетки глии, которая проводит электрические стимулы, но не выполняет задачи нейронов.

У хороших людей есть шанс на восстановление благодаря нейропластичности мозга, что позволяет соседним нейронам компенсировать функции пораженных. Однако, как вы понимаете, если один работник берет на себя труд двоих, ему необходимо больше еды. Иначе он выдохнется, а количество очагов будет расти как по числу, так и по размерам.

Пациентам выставляют диагнозы, такие как ЦВБ — цереброваскулярная болезнь, ХИГМ — хроническая ишемия мозга, ДЭП — дисциркуляторная энцефалопатия и т. д.; это хронические состояния, которые реже интересуют врачей.

Такие изменения считаются нормальными для людей пожилого (60-74) и старческого (75-89) возраста. Однако в своей практике мне встречались даже значительно более молодые пациенты.

Симптоматика: от полного отсутствия жалоб до множества проявлений — головные боли, головокружение, метеочувствительность, проблемы со сном, памятью, вниманием и так далее. Разумеется, это зависит от количества и размеров очагов.

Причины возникновения:

• осложнения при родах у матери

• атеросклероз сосудов

• предыдущие травмы головы или воспалительные процессы мозга и его оболочек

• резкие изменения кровяного давления

• изначально очень низкое (ниже 90/60) или повышенное (выше 140/90) давление

• нарушения обменных процессов (например, диабет, высокий уровень гомоцистеина, дислепидемия) и болезни внутренних органов

• ревматоидные заболевания сосудов

Если обеспечить кормление ткани, контролировать артериальное давление, уровень сахара и гомоцистеина в крови, а также лечение атеросклероза, то можно предотвратить прогрессирование до инсульта или деменции (это не случится сразу и не займет месяц — потребуется много лет).

Для меня «субкортикальные и перивентрикулярные очаги» — это:

• признак внутричерепного застоя, так как в местах, где ликвор давит на мозг, кровоснабжение ухудшается (особенно если в заключении МРТ также упоминается о «расширении»)

• возможно, необходимость искать основные дефициты (такие как витамины Д3, магний, омега-3, витамины группы В, железо, цинк, фосфолипиды, жирорастворимые витамины и прочее)

• это повод регулярно улучшать питание нервной системы (все нейротрофические препараты)

• функция очистительной глимфатической системы часто нарушается на фоне внутричерепного застоя.

Выводы:

• сам по себе глиоз и очаги дистрофические не страшны, если они немногочисленны, мозг компенсирует функции павших (если не было инсульта с обширной зоной повреждения, об инсульте в другой раз) и вы можете даже не знать о них до МРТ

• необходимо улучшить питание нейронов, находящихся вблизи очагов

• вероятен застой (смотрите пост об сосудах глазного дна с широкими венами)

• если это изолированные повреждения системы без паразитов, тяжёлых металлов, системных воспалений и прочего, то ежегодное назначение в весной и осенью препаратов В12, В9, В6, В1—мексидол, актовегин, кортексин, глиатилин, винпоцетин, эскузан значительно улучшит самочувствие.

Комплекс мероприятий, включая ЗОЖ, правильное питание, своевременное восполнение дефицитов, работу с печенью и кишечником, лечение хронических инфекций, а также физические упражнения с активизацией кровообращения, поможет предотвратить развитие и прогрессирование этих состояний!

Если этого будет недостаточно, тогда потребуется более глубокий подход — анализы (гомоцистеин, свертываемость, С-реактивный белок, ферритин, общий белок, сахар, общий анализ крови и др.), УЗИ внутренних органов, копрограмма, анализы на органические кислоты и т.д.

Глиоз головного мозга: причины, формы, симптомы

Глиальная оболочка заполняет промежутки между нервными клетками, создавая опору для основной ткани. Участки инфекционного и воспалительного повреждения нейронов заполняются глиозом — это нормальная реакция, когда восстановление невозможно. В зависимости от числа очагов (единичные или множественные) могут возникать клинические признаки или же отсутствовать какие-либо симптомы.

Разрушение рабочей мозговой ткани влечет за собой замещение поврежденных областей нейроглией. Этот процесс необходим для обеспечения нормального кровообращения и питания мозга.

МРТ глиоза головного мозга

Основные анатомические структуры центральной нервной системы:

- Клеточный слой, который выстилает желудочки — эпендима;

- Функционально активные элементы передачи нервных импульсов — нейроны;

- Ткани, которые создают каркас, имеют строительные, метаболические и секреторные функции — нейроглия.

Глиальные клетки составляют большую часть мозга. Комплекс выполняет множество функций, но именно связь между нейронами отвечает за передачу сигналов. Меньшее количество нервных волокон замедляет протекание процессов. Трофические функции осуществляет глия, которая заполняет около 40% объема головного мозга.

Воспаления, инфекции и травмы мозга могут вызывать гибель нейронов и эпендимы. Разрушенные участки заполняются нейроглией, образуя шрамы, похожие на кожные.

Перивентрикулярный очаг периваскулярного глиоза представляет собой патологическое изменение, которое встречается в области перивентрикулярной ткани головного мозга. Как специалист, я акцентирую внимание на том, что такого рода изменения чаще всего связаны с различными нейродегенеративными заболеваниями, а также с нарушениями когнитивных функций. Важно отметить, что перивентрикулярный глиоз может возникать как результат ишемии или гипоксии, что обуславливает его любое связь с нарушениями кровоснабжения, характерными для заболеваний сосудистой системы мозга.

Среди наиболее распространенных причин образования перивентрикулярного очага стоит выделить гипертоническую болезнь и хроническую недостаточность мозгового кровообращения. Эти факторы приводят к неконтролируемым изменениям в состоянии сосудов, что создает благоприятные условия для развития глиозной реакции. Важным аспектом является и то, что такие изменения могут быть асимптомными на ранних стадиях, однако со временем они могут проявляться различными неврологическими симптомами, включая ухудшение памяти, изменения в поведении и когнитивную дисфункцию.

Диагностика перивентрикулярного глиоза обычно основывается на магнитно-резонансной томографии, которая позволяет визуализировать очаги изменения в мозговой ткани. Лечение, в свою очередь, требует комплексного подхода, включая медикаментозную терапию для улучшения кровообращения и нейропротекции, а также коррекцию факторов риска. Важно учитывать, что раннее выявление и устранение причин, стоящих за развитием перивентрикулярного очага, смогут существенно улучшить прогноз и качество жизни пациентов.

Где появляются очаги глиоза

При наличии головной боли на фоне заболевания, МРТ выявляет множественные участки глиальной ткани. Очаги могут затрагивать различные зоны мозга. Они могут находиться как в белом веществе, так и на его поверхности.

Различают формы глиоза по особенностям структуры очагов:

- Волокнистая — морфологические изменения содержат большое количество волокон;

- Краевая — локализация зон происходит поверхностно под оболочкой;

- Сосудистая — преобладание разрастания мелких капилляров;

- Анизоморфная — беспорядочное расположение глиальных клеток, их количество превышает волокна;

- Периваскулярная — глиальные клетки находятся вокруг пораженных сосудов (в случае васкулитов);

- Очаговая — ограниченный участок на месте воспалительного процесса;

- Диффузная — поражение охватывает как головной, так и спинной мозг;

- Супратенториальная — единичные очаги сосудистого глиоза возникают при старении или после родов у детей. Обычно протекает бессимптомно.

Магнитно-резонансная томография дает возможность оценить количество глиозных очагов. Томограммы демонстрируют структуру этих участков. Чем больше размер фокуса, тем ярче клинические симптомы повреждения центральной нервной системы.

Динамическое исследование (повторное МРТ) позволяет отслеживать увеличение размеров глиозных очагов.

Патогенез

Патогенез появления глиозных участков extremamente многообразен и зависит от основного заболевания, вызвавшего этот процесс.

Классификация базируется на характере разрастания глиальных клеток и их локализации.

По морфологическим характеристикам выделяют:

- Изоморфная форма — характерна упорядоченное разрастание нейроглии.

- Анизоморфная форма — отличается ярко выраженной клеточной структурой и хаотичным разрастанием, чаще локализуется субкортикально или паравентрикулярно. Перивентрикулярный глиоз — образуется в желудочках мозга, часто с образованием кист.

- Волокнистая форма — замечается преобладание структуры волокнистого типа.

По локализации патологического процесса выделяют:

- Перивентрикулярный глиоз — клетки глии формируются в желудочках мозга, часто сопровождается образованием кист.

- Периваскулярный (сосудистый) глиоз — разрастания глиальных клеток вдоль атеросклеротически измененных сосудов. Часто определяется на МРТ как микроангиопатия с глиозными очагами.

- Субэпендимальный глиоз — преобладает на внутренней оболочке желудочков мозга.

- Краевой глиоз — локализуется на поверхности головного мозга.

- Маргинальный глиоз — очаги перерождения находятся в подкорковой области.

По количественным показателям выделяют единичные и множественные очаги глиоза. Гистологически рассматривают гиподенсные (без определенной структуры, не окрашивающиеся) и гиперинтенсивные (четко организованные и положительно окрашивающиеся) участки глиоза.

Также по характеру процесса и распространенности выделяют:

- Очаговый тип — поражение ограниченного участка мозга (чаще в височной или теменной области).

- Диффузный тип — множественные повреждения различного размера и локализации, часто сосудистого генеза, может выглядеть как кистозно-глиозное образование.

Причины глиоза

Разнообразные причины могут лежать в основе патологического процесса замещения нейронов клетками нейроглии:

- Возрастные изменения, связанные с естественным процессом гибели нейронов.

- Наследственные заболевания — например, лизосомная болезнь накопления (болезнь Тея-Сакса), характерная массовой гибелью нейронов у детей, что приводит к скорой смертности.

- Травмы при родах.

- Травмы головы.

- Рассеянный склероз (разрушение миелина и появление очагов демиелинизации в разных частях мозга).

- Инфаркт мозга (ишемический инсульт).

- Геморрагический инсульт представляет собой кровоизлияние в ткани мозга, что приводит к образованию очагов глиоза, вызванных сосудистыми факторами.

- Наблюдается отечность мозга.

- Есть вероятность развития эпилепсии.

- Артериальная гипертензия или энцефалопатия, обусловленная стойким повышением артериального давления.

- Нейроинфекции, такие как энцефалит или менингит.

- Недостаток кислорода в мозговых тканях (гипоксия).

- Гипогликемия, то есть низкий уровень сахара в крови.

- Хирургические операции на мозговых структурах.

- Атеросклероз сосудов головного мозга.

- Злоупотребление животными жирами в пищевых продуктах.

Очаги глиоза

Очаговые изменения при глиозе, выявленные с помощью МРТ головного мозга, разделяются на различные категории в зависимости от их отображения на снимках:

- Гиподенсные – такие изменения встречаются редко, могут быть нечеткой формы и трудны для окрашивания;

- Гиперинтенсивные – имеют выраженную структуру и хорошо окрашиваются в процессе исследования.

Очаги нейроглии также классифицируются по количеству патологических зон:

- единичные – на МРТ четко заметны отдельные очаги глиоза;

- множественные – также хорошо видны на исследовании.

Единичные образования

Такие признаки можно обнаружить у людей различных возрастов.

Очаги глиоза могут быть выявлены как у младенцев, так и у пожилых людей.

В первом случае их появление может быть связано с последствиями родовых травм, а во втором – с дегенеративными процессами в мозговых тканях, вызванными возрастными изменениями.

Этот процесс считается естественным и в 60% случаев заметен при сканировании белого вещества у лиц старше 85 лет.

Как правило, подобные поражения выявляются случайно, поскольку они не приносят дискомфорта. Однако при образовании очагов в левой лобной доле, они нередко провоцируют появление галлюцинаций.

Такое явление объясняется тем, что в этой области располагаются важнейшие центры, отвечающие за сложные чувства и восприятия.

Ключевой особенностью данного поражения является то, что оно не склонно к дальнейшему разрастанию и не представляет большого риска при обострении хронических заболеваний.

Диагностика

При появлении первых симптомов данного состояния, диагноз не может быть установлен сразу, поскольку изменения не выражены ярко и чаще всего единичные. Поэтому для обнаружения изменений необходимо проводить несколько исследований.

Типы обследований, которые могут быть назначены при подозрении на заболевания головного мозга:

- КТ.

- МРТ.

- Ангиография с МРТ-контролем.

- УЗИ и допплерография.

- Рентген шейного отдела позвоночника.

- ЭЭГ.

- Регулярный контроль артериального давления.

Также требуется провести анализы на уровень глюкозы, холестерина, а также коагулограмму. При выявлении дополнительных патологий пациента направляют к специализированным врачам. Кроме того, важно определить истинные причины сосудистых изменений.

Методы лечения могут варьироваться: хирургическим путем удаляются холестериновые бляшки и тромбы, проводят мероприятия по нормализации внутричерепного давления, а сильно поврежденные сосуды удаляются. Консервативное лечение нацелено на разжижение крови, улучшение кровообращения, устранение спазмов, снижение высокого давления, улучшение обмена веществ, восстановление когнитивных функций и регенерацию поврежденных тканей. Устранение причины сосудистого синдрома ведет к улучшению прогноза. Если не заниматься лечением, возможны инвалидность и летальный исход.

Если возникают неприятные симптомы, такие как головная боль и нарушенная координация, важно выяснить первоисточник их появления, а не просто устранять симптомы. Даже после постановки диагноза и начала лечения необходимо постоянно контролировать состояние здоровья и проходить профилактические осмотры. Приглашаем вас посетить Чеховский сосудистый центр в Московской области. У нас доступен широкий спектр диагностических услуг для выявления сердечно-сосудистых заболеваний, а также консультации специалистов, обладающих актуальными знаниями в области доказательной медицины. Мы подбираем индивидуальные лечебные подходы, включая хирургические методы при строгих показаниях.

Признаки глиоза

Структура человеческого мозга включает эпендимальную оболочку, нейроны и глиальные клетки. Нейроны отвечают за передачу нервных импульсов по всему организму. Патологические явления, затрагивающие центральную нервную систему (ЦНС), иногда ведут к гибели нейронов.

Глиальные клетки в норме выполняют защитные, трофические и секреторные функции, участвуют в клеточном метаболизме и составляют примерно 40% от массы мозгового вещества. Разрушение нейронов побуждает глии заполнять образовавшиеся «пустоты», что обеспечивает питание клеток нервной ткани. При этом соотношение различных клеточных элементов изменяется.

Процесс замещения нейронов нейроглиальными клетками называется глиозом и считается вторичным заболеванием ЦНС. Причинами патологического явления могут стать возрастные изменения, травмы, демиелинизация и ишемия церебральных структур.

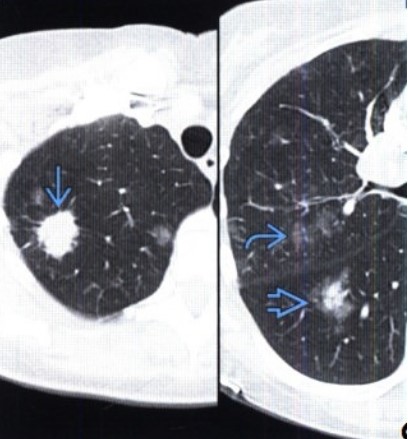

Микроангиопатия головного мозга, очаговые изменения на МРТ (аксиальная проекция)

На ранних стадиях глиоз не проявляется клинически, и его можно обнаружить с помощью магнитно-резонансного сканирования мозга. В дальнейшем проявляются характерные симптомы:

- головная боль;

- парезы и параличи;

- расстройства речи;

- снижение слуха;

- утрата четкости зрения;

- нарушение пространственной координации;

- память ухудшается;

- снижается концентрация;

- может развиться гипертония.

У новорожденных чаще отмечаются нарушения глотательного рефлекса, слуха и зрения, а также симптомы гидроцефалии.

Проявления клинической картины зависят от вида глиоза, места его локализации и характера заболевания, приведшего к гибели нервных клеток. Супратенториальные очаговые изменения (расположенные выше мозжечка) могут вызвать нарушения двигательной активности и мелкой моторики.

Очаги глиоза

Разрастание ткани глии происходит вследствие гибели нейронов. Этот процесс может иметь диффузный или очаговый характер, в зависимости от причины заболевания. Первый тип характеризуется отсутствием четко очерченных патологических участков. Обычно причиной служат диффузные поражения ЦНС.

Очаговый глиоз характеризуется наличием отдельных или множественных островков с четкими границами. Местоположение и размеры этих патологических зон зависят от причин, вызвавших гибель нейронов.

Единичные очаги

Ограниченные зоны разрастания глиальных клеток могут быть вызваны возрастными изменениями, хронической гипертонией или локализованными воспалительными процессами. У детей патология может стать результатом родовой травмы, чаще затрагивая левую или правую теменную доли.

Единичные очаги зачастую не имеют клинических проявлений и могут быть выявлены при ангиографии сосудов мозга или МРТ. В пожилом возрасте гибель нейронов объясняют естественными процессами, а лечение направлено на замедление данного явления.

Множественные очаги

Острые и хронические нарушения мозгового кровообращения и травмы могут привести к образованию нескольких островков глиоза. В процессе развития заболевания, приведшего к гибели нейронов, количество и размеры этих участков могут возрасти.

Множественные очаги глиоза могут нарушить работу ЦНС, усиливая клинические проявления основного заболевания. Причинами появления нескольких пораженных зон часто становятся инсульты, инфаркты и атеросклероз.

Множественные очаги глиоза (обозначены стрелками) на МРТ

Что такое очаг глиоза

Очаговые изменения, наблюдаемые при глиозе, являются патологическим состоянием, поскольку нейроглия в норме выполняет вспомогательные роли и не имеет возможности осуществлять специфическую функцию. Эти изменения в мозговом веществе можно сравнить с образованием шрамов на других частях тела после травм.

Организм со временем не терпит пустот и формирует очаги сосудистого или иного происхождения. Клинические проявления глиоза разнообразны и зависят от числа, размеров и местоположения этих очагов. Для их выявления и определения патогенетического фактора пациент обращается к неврологу. Очаги глиоза на МРТ могут быть обнаружены в разных участках мозга. Механизмы возникновения патологии до сих пор являются темой обсуждения.

Квалифицированные неврологи знают, что единичные очаги в белом веще мозга – распространенное явление. Такую находку можно объяснить как врожденными аномалиями, так и последствиями черепно-мозговой травмы или атеросклерозом. Обычно такие редкие очаги не проявляют симптомов и не требуют лечения. Достаточно исключить серьезные заболевания, которые могут привести к подобным изменениям, например, сосудистую деменцию.

Множественные очаги в головном мозге

- головные боли;

- колебания артериального давления;

- когнитивные расстройства;

- эпилептические приступы;

- галлюцинации;

- ухудшение зрения и ряд других симптомов.

Как будет выглядеть глиоз на МРТ, зависит от факторов, его вызывающих. Патологические участки могут проявляться в виде хаотичных или упорядоченных волокон, участков или пятен, размещенных в определённых областях мозга. Типичной локализацией признаков является вдоль пораженных атеросклерозом сосудов, под оболочками, а В лобных долях.

Среди преимуществ магнитно-резонансного сканирования следует отметить возможность одновременной визуализации сопутствующих заболеваний:

- опухолевых образований

- кистозных структур

- изменений, связанных с атеросклерозом

- участков, подверженных ишемии

- гематом после травм

- последствий сосудистых катастроф и др.

Перивентрикулярный очаг периваскулярного глиоза

Пространства Вирхова-Робина(ПВР) окружают стенку сосудов на протяжении всего их следования из субарахноидального пространства через паренхиму головного мозга. ПВР малого размера имеются у людей всех возрастных групп. По мере взросления периваскулярные пространства встречаются с большей частотой и имеют больший размер.

При проведении визуальной оценки сигналов периваскулярных пространств (ПВР) наблюдается, что их интенсивность аналогична интенсивности спинномозговой жидкости на всех МР-изображениях. Обычно расширенные периваскулярные пространства выявляются в трех основных областях: первый тип соответствует расположению лентикулостриарных артерий, которые входят в базальные ганглии через субстанцию передней перфорации.

Второй тип ПВР проявляется вдоль медуллярных артерий, следящих по конвекситальной поверхности мозга, проникающих в кортикальное серое вещество и направляющихся к субкортикальным белым структурами. Третий тип расположен в области среднего мозга. В некоторых случаях пространства Вирхова-Робина могут проявлять необычную визуализацию, сильно увеличиваясь, преимущественно в одном полушарии, приобретая атипичную форму и создавая масс-эффект. Понимание сигналов и местоположения ПВР является важным для их различения от различных патологий, таких как лакунарные инфаркты, кистозная перивентрикулярная лейкомаляция, рассеянный склероз, криптококкоз, мукополисахаридоз, кистозные новообразования, нейроцистоцеркоз, а также арахноидальные и нейроэпителиальные кисты.

Введение.

Пространства Вирхова-Робина получили свое название в честь ученых, впервые описавших их – немецкого патологоанатома Рудольфа Вирхова (1821–1902) и французского анатома Чарльза-Филиппа Робина (1821–1885). Эти периваскулярные пространства окружают стенки сосудов во время их прохождения от субарахноидального пространства через паренхиму головного мозга. ПВР часто визуализируются на МРТ и иногда вызывают сложности при дифференциации от патологических состояний. Знание их сигналов и местоположений поможет в правильном управлении пациентами.

Цель данной статьи заключается в том, чтобы предоставить читателю детальный обзор МРТ-картин периваскулярных пространств. Отдельные разделы статьи посвящены микроскопической анатомии ПВР, их расширению, а также различным видам нормальных и атипичных ПВР. Далее будут обсуждены соображения по дифференциальной диагностике.

Анатомия.

Пространства Вирхова-Робина (ПВР) окружает стенки сосудов во время их прохождения от субарахноидального пространства через паренхиму головного мозга (см. рис. 1). Исследования с использованием электронного микроскопа и радиоактивных меченых веществ предоставили информацию о размещении ПВР: субарахноидальное пространство не связано с периваскулярными пространства напрямую.

Рисунок 1. Фотомикрография (увеличение 20х, окраска гематоксилин-эозин) в корональной проекции через переднюю перфорированную субстанцию демонстрирует две артерии (прямые стрелки) и окружающие их периваскулярные пространства (изогнутые стрелки).

Артерии, проходящие через кору головного мозга, окружены слоем мягкой мозговой оболочки; в этом контексте периваскулярные пространства интракортикальных артерий связаны с периваскулярными пространствами артерий, находящихся в субарахноидальном пространстве (см. рис. 2). Отсутствие подобного защитного слоя из лептоменингиальных клеток вокруг кортикальных вен подразумевает, что периваскулярные пространства вокруг вен служат продолжением субпиального пространства.

Рисунок 2. Схема, изображающая кортикальную артерию с окружающим пространством Вирхова-Робина, проходящие через субарахноидальное и субпиальное пространства в паренхиму головного мозга. Увеличение справа изображает анатомические взаимоотношения между артерией, ПВР, субпиальным пространством и паренхимой мозга.

В отличие от артерий коры головного мозга, артерии базальных ганглиев окружаются не одним, а двумя слоями лептоменинкса, образуя периваскулярные пространства, которые являются продолжением пространств Вирхова-Робина артерий в субарахноидальном пространстве. Внутренний слой лептоменинкса плотно прилегает к адвентиции сосудистой стенки. Внешний слой соединен с пограничной глиальной мембраной и представляет собой продолжение мягкой мозговой оболочки, покрывающей поверхность мозга и переднюю перфорированную субстанцию. Вены базальных ганглиев не окружены внешним слоем лептоменинкса (также, как и кортикальные вены), что предполагает их связывание с субпиальным пространством.

Интерстициальные жидкости в паренхиме головного мозга выводятся из серого вещества через диффузию через внеклеточные пространства и объёмный поток вдоль пространств Вирхова-Робина. Исследования с применением радиоактивных трейсеров и патологоанатомические исследования человеческого мозга показывают, что ПВР служат путем для переноса растворенных веществ из головного мозга и фактически функционируют как лимфодренажные пути.

Расширенные периваскулярные пространства

Феномен расширения периваскулярных пространств был впервые описан Дюран-Фарделем в 1843 году. Это регулярные полости, которые всегда содержат артерию. Причины расширения периваскулярных пространств остаются пока неизвестными. На этот счет предложены несколько теорий: сегментарный некротический ангиит или другое состояние, увеличивающее проницаемость стенки сосудов; расширение ПВР в результате нарушений дренажа интерстициальной жидкости; спиральное удлинение сосудов и атрофия головного мозга, что приводит к образованию обширной системы пространств, заполненных экстрацеллюлярной жидкостью; постепенная утечка интерстициальной жидкости в пиальное пространство вокруг метаартериол из-за фенестрации паренхимы головного мозга, а также фиброз и обструкция ПВР вдоль сосудов в сочетании с увеличенным сопротивлением потоку.

Распространенность.

Малые периваскулярные пространства (до 2 мм) наблюдаются во всех возрастных группах. С возрастом распространение периваскулярных пространств увеличивается, и они становятся крупнее (> 2 мм). Некоторые исследования выявили связь между расширением ПВР и нейропсихиатрическими расстройствами, ранним началом рассеянного склероза, легкими травмами головного мозга и заболеваниями, связанными с микроваскулярными повреждениями.

Частота появления ПВР также зависит от доступных технологий. МР-изображения, выполненные с использованием взвешивания по Т2, лучше отображают периваскулярные пространства. Кроме того, использование тоньших срезов увеличивает вероятность визуализации пространств Вирхова-Робина. При визуализации ПВР важным фактором тоже является мощность магнитного поля. Высокие значения напряженности магнитного поля значительно улучшают соотношение сигнал-шум, что приводит к улучшению пространственного разрешения и контраста изображений, существенно повышая видимость и вероятность обнаружения ПВР на МРТ.

Выявление на МРТ.

Характеристика интенсивности сигнала

Интенсивность сигнала периваскулярных пространств совпадает с интенсивностью ЦСЖ на всех последовательностях. Однако, при её измерении у пространств Вирхова-Робина интенсивность сигнала меньше, чем у ЦСЖ-содержащих структур в/вне головного мозга, подтверждая факт того, что ПВР являются компартментами, содержащими интерстициальную жидкость.

Различия в интенсивности сигнала могут быть связаны с эффектами частичного объёма, так как ПВР с сосудом имеет меньший объем, чем воксель на МР-изображении. У ПВР не наблюдается ограничения диффузии на ДВИ, поскольку они представляют собой взаимосвязанные компартменты. На Т1-ВИ с высокой чувствительностью к потоку ПВР может демонстрировать повышенную интенсивность сигнала из-за эффектов утечки в срез, подтверждая таким образом, что это именно пространства Вирхова-Робина. Периваскулярные пространства не накапливают контрастное вещество. При умеренном расширении ПВР (2-5 мм) окружающая паренхима мозга показывает нормальную интенсивность сигнала.

Локализация и морфология.

Расширенные ПВР, как правило, размещаются в трех областях. Первый тип ПВР часто встречается на МР-изображениях и локализуется вдоль лентикулостриарных артерий, которые проникают в базальные ганглии через переднюю перфорированную субстанцию (см. рис. 3,4). Здесь извитые лентикулостриарные артерии изменяют свое латеральное направление на дорсомедиальное и группируются друг с другом. Проксимальные периваскулярные пространства, содержащие несколько сосудов, часто являются привычной физиологической находкой.

Вопросы по теме

Каковы основные причины возникновения перивентрикулярного очага периваскулярного глиоза?

Перивентрикулярный очаг периваскулярного глиоза часто возникает в результате ишемических повреждений белого вещества головного мозга, что может быть связано с различными факторами. К ним относятся гипертензия, сахарный диабет, дисциркуляторная энцефалопатия и некоторые сосудистые патологии. Кроме того, возникновение таких очагов может быть связано с возрастными изменениями и нейродегенеративными процессами, а также с острыми и хроническими инфекциями, которые могут жалить или поражать мозг.

Как перивентрикулярные очаги глиоза могут влиять на когнитивные функции?

Перивентрикулярные очаги глиоза могут оказывать значительное влияние на когнитивные функции человека. Поражение белого вещества, в частности, может привести к нарушению передачи сигналов между различными участками мозга, что, в свою очередь, может вызвать проблемы с памятью, вниманием и исполнительными функциями. У некоторых пациентов наблюдаются изменения в эмоциональном состоянии, такие как депрессия или тревожность. Однако степень выраженности этих нарушений может варьироваться в зависимости от локализации и объема очагов, а также от общей клинической картины и состояния пациента.

Какие методы диагностики применяются для выявления перивентрикулярного очага глиоза?

Для диагностики перивентрикулярного очага глиоза чаще всего используются методики нейровизуализации, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ). МРТ позволяет детально визуализировать состояние белого вещества и выявить наличие и размеры глиозных очагов. Кроме того, врач может назначать дополнительные исследования, такие как компьютерная томография (КТ) или ультразвуковое исследование сосудов головного мозга, для оценки состояния кровоснабжения и исключения других патологий. Важно отметить, что окончательная интерпретация результатов всегда должна проводиться в контексте клинических проявлений и симптоматики пациента.