При затяжной конъюгационной неонатальной желтухе основное внимание следует уделить регулярному мониторингу уровня билирубина и оценки общего состояния новорожденного. Важно обеспечить адекватное питание и гидратацию, чтобы поддержать функционирование печени и способствовать выведению билирубина из организма.

Также рекомендуется исключать факторы, способствующие ухудшению состояния, и консультироваться с педиатром или неонатологом по поводу необходимости специализированного лечения, включая фототерапию, если уровень билирубина превышает безопасные границы. Правильное наблюдение поможет предотвратить возможные осложнения и обеспечит своевременное вмешательство при необходимости.

- Оценка степени пожелтения и его динамики.

- Выбор методов лечения в зависимости от причин желтухи.

- Мониторинг уровня билирубина и его возможных осложнений.

- Рекомендации по питанию и уходу за новорожденным.

- Обучение родителей и информирование о возможных признаках ухудшения состояния.

- Планирование последующих визитов к врачу для контроля состояния.

Какие могут быть последствия?

Сильное увеличение уровня билирубина в крови может привести к нейротоксическим последствиям. Степень токсического влияния билирубина в значительной мере зависит от его концентрации и времени, на протяжении которого уровень билирубина остается повышенным.

Игнорирование или запоздалое обращение к лечению патологии может грозить тяжелыми последствиями для здоровья. Важно как можно скорее выяснить причину устойчивой желтухи, чтобы выбрать правильную тактику лечения и исключить хирургические заболевания, которые могут быть исправлены только в течение первых двух месяцев жизни.

Абдуллаева Таисия Васильевна, врач-педиатр, неонатолог, специалист высшей категории, Заслуженный врач РД, Отличник здравоохранения РД.

Внимание! Представленная в статье информация носит ознакомительный характер и предназначена для образовательных целей. Материалы, размещенные на сайте МЦ «Целитель», не заменяют консультации специалиста и не могут использоваться в качестве медицинских рекомендаций. Не занимайтесь самолечением! При ухудшении самочувствия и появлении первых признаков заболевания следует обратиться к врачу!

Рекомендации в выписке при затяжной конъюгационной неонатальной желтухе

Патологические желтухи у новорождённых связаны с превышением уровня билирубина над нормой, которая считается физиологической. У недоношенных детей риски возникновения выраженной желтухи и токсические воздействия на мозг гораздо выше, чем у доношенных новорождённых.

Исследования, направленные на выявление различий в патологии гипербилирубинемии между доношенными и недоношенными детьми, стартовали относительно недавно, что подчеркивает актуальность нашего анализа. Наша цель состоит в изучении клинико-лабораторных характеристик неонатальных патологических желтух у недоношенных и доношенных новорождённых, что позволит улучшить и расширить лечебно-профилактические программы.

При выписке новорожденных с затяжной конъюгационной неонатальной желтухой необходимо уделить особое внимание рекомендациям по мониторингу состояния ребенка. Я всегда настоятельно советую родителям внимательно следить за изменениями в цвете кожи и слизистых оболочек, а также за общим состоянием ребенка. Уровень билирубина должен быть контролируемым, особенно в первые недели после выписки. Важно, чтобы родители знали признаки, указывающие на ухудшение состояния, такие как увеличение желтухи, вялость или изменения в аппетите.

Кроме того, я рекомендую соблюдать режим кормления, так как адекватное поступление пищи способствует выводу билирубина из организма. Материнское молоко может оказывать положительное влияние на состояние ребенка, поэтому я подчеркиваю значимость грудного вскармливания. Важно, чтобы родители понимали, что при недоступности грудного молока, следует использовать адаптированные смеси и тщательно следить за реакцией малыша на них.

На этапе после выписки родителям также следует обеспечить регулярные плановые осмотры у педиатра. Я рекомендую посещать врача не реже одного раза в месяц в первые три месяца жизни, чтобы отслеживать динамику улучшения состояния малыша и вовремя вносить коррективы в лечение при необходимости. Важно призвать родителей не откладывать обращения к специалистам, если у них возникают сомнения по поводу здоровья ребенка, так как раннее вмешательство может предотвратить потенциальные осложнения.

Объектом исследования явились новорожденные с патологической желтухой, которые были разделены на группы: недоношенные новорожденные (198 детей) и доношенные новорожденные (205 детей). Клинико-лабораторные показатели проявления желтухи оценивались по шкале Крамера, уровню ретикулоцитов, гемоглобина, билирубина сыворотки крови.

Для диагностики внутриутробных инфекций (ВПГ, ЦМВ, хламидии, микоплазмы, токсоплазмы, краснухи) использовался иммуноферментный анализ (ИФА). По результатам нашего исследования выяснили, что основным элементом структуры неонатальных патологических желтух является преобладание желтух смешанного происхождения. В этиологии внутриутробных инфекций чаще всего наблюдаются смешанные инфекции с выраженным полиморфизмом у недоношенных детей. Исследование демонстрирует, что у всех пациентов наблюдаются значительно высокие показатели общего билирубина и его непрямой фракции при желтухах различного характера, более выраженные у недоношенных. В клинической практике аналогичный уровень билирубинометрии позволяет рекомендовать удобный, щадящий и безопасный метод транскутанной билирубинометрии.

0 KB недоношенные новорожденные патологические желтухи гипербилирубинемия внутриутробные инфекции билирубин показатели крови

1. Gupta A., Gupta P., Ali SSL, Gupta S. Влияние способа родов: естественные, индуцированные и кесарево сечение на уровень билирубина у новорожденных. Indian J Clin Anat Physiol. 2016. Т. 3. №.

3. P. 269–272.

2. Lee B.K., Le Ray I., Sun J.Y., Wikman A., Reilly M., Johansson S. Haemolytic and nonhaemolytic neonatal jaundice have different risk factor profiles. Acta Paediatr. 2016. Vol. 105.

No.

12.

P. 1444–1450.

3. Christensen R.D., Agarwal A.M., George T.I., Bhutani V.K., Yaish H.M. Acute neonatal bilirubin encephalopathy in the State of Utah 2009-2018. Blood Cells Mol Dis. 2018. No.

72. P. 10–13.

4. Раджу Т.Н. Физиология развития позднего и среднего уровня недоношенности // Semin Fetal Neonatal Med. 2012. № 17. С. 126–31.

5. Watchko J.F. Билирубин-индуцированная нейротоксичность у недоношенных новорожденных // Клиническая перинатология. 2016. № 43. С. 297–311.

6. Амин С.Б., Ван Х., Лароя Н., Орландо М. Несвязанный билирубин и расстройства слуховой невропатии у недоношенных младенцев с выраженной желтухой // J Pediatr 2016. № 173. С. 84–89.

7. Zhang F., Chen L., Shang S., Jiang K. A Сinical prediction rule for acute bilirubin encephalopathy in neonates with extreme hyperbilirubinemia: a retrospective cohort study. Medicine. 2020. No. 99.

P. 19364.

8. Christina Cordero, Laura A. Schieve, Lisa A. Croen, Шагhanie M. Engel, Anna Maria, Siega-Riz, Amy H. Herring, Catherine J. Vladutiu, Carl J. Seashore Julie L. Daniels Желтуха новорожденных в связи с расстройствами аутистического спектра и развивающимися нарушениями. J Perinatol. 2020. Т. 40.

No. 2. P. 219–225.

Патологические неонатальные желтухи характеризуются повышением уровня билирубина выше физиологических норм, что может привести к токсическому влиянию на головной мозг [1–3]. У недоношенных детей более высокий риск тяжелой желтухи с билирубин-индуцированной нейротоксичностью, чем у доношенных детей, обусловлен повышенной выработкой билирубина, морфофункциональной незрелостью печени при поглощении и конъюгации билирубина и повышенной энтерогепатической циркуляции билирубина из-за незрелости кишечника и отсроченного энтерального кормления [4, 5]. Риск тяжелой желтухи и нейротоксичности НБ у недоношенных детей выше, чем у доношенных новорожденных [6, 7]. Исследование различий течения патологической гипербилирубинемии среди доношенных и недоношенных детей началось сравнительно недавно [8]. Переход на критерии живорожденности ВОЗ, повышение перинатальной заболеваемости и смертности в Кыргызстане обусловливает актуальность исследования патологических неонатальных желтух.

Цель исследования: изучить клинико-лабораторные особенности течения неонатальных патологических желтух у недоношенных и доношенных детей для расширения и усовершенствования лечебно-профилактических программ.

Материалы и методы исследования

Мы исследовали новорожденных с патологической желтухой, разделив их на категории: первая группа – недоношенные новорожденные (198 детей), вторая группа – доношенные новорожденные (205 детей).

Оценка тяжести состояния в клинике проводилась по изменению показателей билирубина (зона нормального уровня билирубина, зона показания к фототерапии, зона показаний к заменному переливанию крови) в соответствии с номограммой Бутани в различные сроки гестации до 14 дней. После двух недель предлагается подразделение желтух по уровню общего билирубина на 3 степени тяжести: 1 степень (до 80 мкмоль/л), 2 степень (от 80 до 300 мкмоль/л) и 3 степень (более 300 мкмоль/л).

Клинические и лабораторные показатели желтухи были оценены по шкале Крамера, а также по уровням ретикулоцитов, гемоглобина и билирубина в сыворотке крови. Определение уровня билирубина также проводилось с помощью транскутанной билирубинометрии аппаратом Билитест-2000. Диагностика внутриутробных инфекций (ВПГ, ЦМВ, хламидии, микоплазмы, токсоплазмы, краснухи) проводилась методом ИФА. Все данные, полученные в ходе исследования, были статистически обработаны с использованием пакета SPSS 16.0. Результаты считаются достоверными при значении p < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

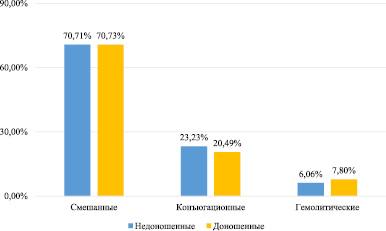

Рис. 1. Структура неонатальных желтух

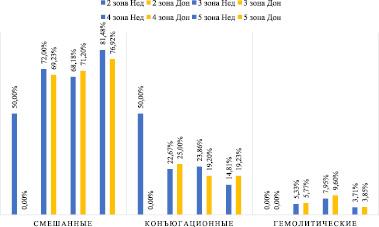

Анализ тяжести гипербилирубинемии по шкале Крамера показал, что как у недоношенных, так и у доношенных детей наблюдаются желтухи смешанного генеза (р < 0,001) (рис. 2).

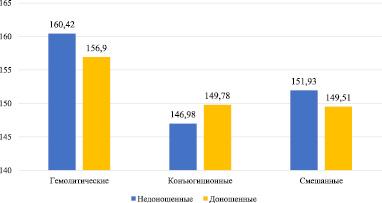

При анализе периферической крови установлено, что уровень гемоглобина в крови у недоношенных и доношенных детей не превышает возрастных нормативов (р > 0,05) при желтухах различного генеза (рис. 3).

Рис. 2. Оценка по шкале Крамера тяжести желтух у больных детей

Рис. 3. Уровень гемоглобина в крови у детей

Динамика НБ при желтухах смешанного генеза

Рекомендации в выписке при затяжной конъюгационной неонатальной желтухе

В статье представлена структура пролонгированных неонатальных желтух и обсуждены дифференциальные подходы к их лечению. Установлено, что фенобарбитал остаётся одним из предпочтительных препаратов для терапии этих желтух.

The structure of prolonged neonatal jaundice was given, considered the differential approaches for treatment. It is shown that phenobarbital may be the drug of choice in the treatment of jaundice.

Обращения по поводу желтухи у новорожденных занимают значительное место в педиатрической практике. За последние годы наблюдается выраженный рост таких случаев [1,2,3,4]. Наиболее опасным осложнением непрямой билирубинемии считается нейротоксический эффект, который может привести к билирубиновому энцефалопаии с тяжелыми неврологическими последствиями [5,6]. Стоит отметить, что это осложнение редко возникает при отсроченных неонатальных желтухах. Тем не менее, длительные неонатальные желтухи могут сопровождаться не только повышением неиммунного постнатального гемолиза и нарушением конъюгации, но и умеренным и продолжительным холестазом.

Согласно современным представлениям, холестаз – это не только следствие затруднения оттока желчи из-за механических причин, но и свидетельство нарушения секреции отдельных ее компонентов гепатоцитом (внутрипеченочный холестаз). Наиболее частой причиной неонатального холестаза является несоответствие между повышенной продукцией компонентов желчи и ограниченной способностью их выведения у новорождённых. Нарушения обмена билирубина при этом носят обратимый, транзиторный характер [5,7,8]. Неблагоприятное влияние патологических факторов в период ранней неонатальной адаптации повышает риск развития и степень выраженности гипербилирубинемии у новорожденных детей. Важной задачей медицинского работника в период наблюдения за состоянием здоровья новорожденного ребенка является разграничение физиологических особенностей и патологических нарушений билирубинового обмена.

Поскольку физиологическая желтуха нередко встречается в периоде новорожденности, считаем необходимым очертить ее клинико-лабораторные критерии:

• появляется спустя 24–36 часов после рождения;

• нарастает в течение первых 3–4 дней жизни;

• начинает угасать с конца первой недели жизни;

• исчезает на второй–третьей неделе жизни.

• кожные покровы имеют оранжевый оттенок;

• общее состояние ребенка – удовлетворительное;

• не увеличены размеры печени и селезенки, обычная окраска кала и мочи.

• уровень билирубина в пуповинной крови (при рождении) – менее 51 мкмоль/л;

• концентрация гемоглобина в пуповинной крови соответствует норме;

• почасовой прирост билирубина в первые сутки жизни менее 5,1 мкмоль/л/час;

• максимальный уровень общего билирубина на 3–4 сутки в периферической или венозной крови: ≤256 мкмоль/л у доношенных, ≤171 мкмоль/л у недоношенных детей;

• общий билирубин крови повышается за счет непрямой фракции;

• относительная доля прямой фракции составляет менее 20%;

• нормальные значения гемоглобина, эритроцитов и ретикулоцитов в клинических анализах крови.

Классическая классификация гипербилирубинемий у новорожденных

Данная классификация, к сожалению, не всегда учитывает весь спектр клинических данных и сложность патогенеза пролонгированных неонатальных желтух. Безусловно, интерес представляет стратификация желтухи по уровням нарушения обмена билирубина и этапности этих изменений.

Выделяют четыре основных механизма развития патологической гипербилирубинемии:

• гиперпродукция билирубина из-за гемолиза;

• нарушение конъюгации билирубина в гепатоцитах;

• нарушение экскреции билирубина в кишечник;

• совместные нарушения конъюгации и экскреции.

В соответствии с этиологией гипербилирубинемии на первом этапе диагностики у новорожденных дифференцируют четыре типа желтух:

Наиболее часто в неонатологической практике встречаются конъюгационные желтухи. С точки зрения клинической целесообразности представляет большой интерес распределение желтух новорождённых по времени возникновения и её продолжительности.

Так, желтухи, возникшие в первые часы жизни и заканчивающиеся стремительным гемолизом в первые 2-3 суток жизни, называют ранними (icterus praecox); чаще всего, это изоиммунизация по Rh и реже по ABO. Ранние желтухи требуют незамедлительной терапии, тактика их ведения на сегодня отработана и предусматривает превентивную и лечебную фототерапию, введение иммуноглобулина, а в отдельных неясных случаях — заменное переливание крови остаётся единственным эффективным средством борьбы с прогрессирующей гипербилирубинемией [9].

Желтухи, возникшие в конце 2-3 суток жизни, называют отсроченными (поздними). В данную группу следует отнести «физиологическую» желтуху новорожденных, которая, в отличие от других коньюгационных желтух, не бывает пролонгированной. Все прочие желтухи можно отнести к пролонгированным, т.к. их продолжительность составляет более 7-10 дней жизни, часть из них носит рецидивирующий характер. Сюда относятся врожденные гемолитические анемии наследственного генеза, а также гемолитические анемии, связанные с внутренними аномалиями эритроцитов.

В нашей практике мы наблюдали 150 новорождённых, получавших лечение в детском отделении акушерской клиники, отделении патологии новорождённых и в педиатрическом отделении РКБ №2 МЗ РТ, а также наблюдаемых после выписки и обращавшихся амбулаторно по поводу пролонгированы либо рецидива желтухи (от 0 до 4 месяцев жизни). Кроме оценки клинического состояния, при диагностици желтух у стационарных детей применялся стандартный алгоритм исследования, принятый в международной практике, включающий фракционное определение билирубина, антител Rh и групповых, мониторинг анализов крови, пробу Кумбса, а также оценку уровней АЛАТ, АСАТ, ГГТ и ЩФ (по показаниям), а также УЗИ печени и желчевыводящих путей. В дополнение к визуальному контролю желтухи, периодически, с интервалами от 3 до 10-14 дней проводилось транскутанное мониторирование билирубина с помощью «Билитестер».

При диагностике желтух, начиная с раннего неонатального периода, нами использовался этапный алгоритм, предполагающий своевременную диагностику ГБН в акушерской клинике, а также отсроченный этап для исключения ряда серьёзных нозологий, сопровождающихся желтухой.

Рис.1. Алгоритм диагностики желтух

Дети с изоиммунизацией, обструкциями желчевыводящих путей и гепатитом, а также различными наследственными формами желтух исключались из данного исследования.

Таким образом, после проведения тщательного дифференциального диагноза нами были выделена группа детей (n= 104) с транзиторными затяжными желтухами с относительно доброкачественным течением.

В составе пролонгированных неонатальных желтух конъюгационная гипербилирубинемия занимала доминирующую позицию у 64 детей (61,5%), в то время как у 40 (38,5%) наблюдался смешанный тип желтухи. Конъюгационно-гемолитическая гипербилирубинемия была зафиксирована у 26 детей (25,0%), конъюгационно-холестатическая — у 12 (11,5%), конъюгационно-паренхиматозная — у 8 (7,7%). В последнем случае речь шла только о функциональных, временных нарушениях печени, а именно об отсутствии признаков цитолиза.

Таким образом, этиологически наблюдаемые желтухи были связаны чаще всего с нарушением конъюгации билирубина или (и) с разрушением «избытков» гемоглобина у детей, родившихся с относительной полицитемией или наличием кефалогематом, т.е. гемолиз у них носил неиммунный характер. Практически все дети имели в анамнезе хроническую гипоксию плода, постгипоксическую ишемию I-II степени, признаки морфо-функциональной незрелости и задержки внутриутробного развития.

Несмотря на относительно благоприятный прогноз, пролонгированные конъюгационные желтухи доставляли немало волнений не только родителям, но и участковым педиатрам, что заставляло повторно после выписки обращаться за консультативной помощью.

Пик обращаемости в амбулаторной практике приходился при данном виде желтух на 14 – 21 день жизни, продолжительность желтух была не более 45-70 дней. Физическое развитие детей при этом не страдало, симптомы интоксикации клинически не проявлялись. Пик обращаемости по сезону – 52 ребенка (50%) приходился на весенний период. Таким образом, данные желтухи следует сегодня рассматривать как мультифакториальные состояния и, в известной степени, как симптоматические в рамках «промышленного» синдрома плода, сопровождающегося хронической гипоксией, незрелостью (в первую очередь печени) и конкурентным отношением экотоксикантов к конъюгации билирубина у незрелых новорожденных, особенно в паводковый период.

Поскольку пик гипербилирубинемии совпадал также с пиком лактации, не исключалось сочетание вышеперечисленных причин с особенностями состава грудного молока у части женщин как экзогенного (загрязнение окружающей среды), так и эндогенного характера (синдром Ариас и Люцей–Дризкола). К сожалению, определение ингибиторов глюкуронилтрансферазы и биологического состава грудного молока в клинической практике нереально. Таким образом, диагностические заключения по данным нозологическим формам могут носить лишь предположительный характер. В последнее время не исключается вклад в развитие желтухи прогестеронового эффекта у части женщин. Временный отказ от грудного кормления на 2-3 дня служит, по данным литературы, диагностикой ех juvantibus, но не пользуется популярностью ни у врачей, ни у кормящих женщин.

Таким образом, неонатальные желтухи не всегда попадают в традиционную классификацию, что имеет значение с практической точки зрения, так как в каждом случае требует индивидуального подхода в выборе комбинированной терапии.

В условиях стационара пролонгированные неонатальные желтухи разрешались в течение 14-20 дней на фоне оптимального температурного режима, нормализации стула, инфузионной (по показаниям) и фототерапии, а также назначения фенобарбитала в дозе 3 мг/кг массы в сутки 5-7 дневным курсом. Характерно, что назначение антигипоксантов и сосудистых препаратов в комплексном лечении постгипоксической ишемии ЦНС у этих детей способствует и более быстрому разрешению желтухи, что, вероятно, связано и с купированием синдрома постгипоксической ишемии печени, что подтверждалось преимущественным транзиторным увеличением АСАТ и функциональными нарушениями данного органа.

В последнее время активно обсуждается вопрос о разумности использования фенобарбитала при желтухах у новорождённых. Главным доводом противников данной терапии является тот факт, что эффективность индукции ферментов достигается лишь к концу второй недели жизни, когда риск билирубиновой энцефалопатии существенно снижается [1,7,10]. На наш взгляд, фенобарбитал действительно следует исключить из стандартов профилактики и терапии ранних неонатальных желтух, особенно тех, что имеют иммунный генез.

В основе профилактики билирубиновой энцефалопатии при данных желтухах, как говорилось выше, доказана эффективность фототерапии, введение внутривенного иммуноглобулина, и только при неэффективности данных профилактических мероприятий – заменное переливание крови (ЗПК) остается тактикой вынужденного и единственного выбора.

Более того, принимая во внимание дезагрегантные свойства фенобарбитала, он опасен при геморрагическом синдроме новорожденных, нередко сопровождающих тяжёлые формы ГБН в раннем неонатальном периоде. Тем не менее, учитывая гетерогенность неонатальных желтух, при пролонгированных конъгационных неонатальных желтухах использование данного препарата способствует сокращению продолжительности желтухи благодаря более быстрым темпам его снижения. Хорошо известно, что фармакодинамическим эффектом фенобарбитала является выраженная способность индуцировать биосинтез в гепатоцитах цитохрома Р-450 и глюкуронил-трансфераз [11].

Согласно обширному опыту клинической практики, простое амбулаторное наблюдение за грудничком и визуальное слежение за длительными конъюгационными желтухами без применения каких-либо лечебных методов лишь замедляет исчезновение желтухи, что может способствовать её продолжительному проявлению. Кроме того, многие родители выражают недовольство подобной ситуацией. В связи с этим актуальным становится поиск альтернативных методов для коррекции данного типа гипербилирубинемии.

На материале более чем 20-летнего опыта стационарного лечения неонатальных желтух с использованием фенобарбитала в комплексной терапии нами были выделены две группы новорождённых по 10 в каждой группе ( получавшие и неполучавшие фенобарбитал). Подбор осуществлялся по типу пара-копий (идентичность перинатального анамнеза, масса-ростовых показателей, зрелости и сопутствующей патологии).

Обследованные дети были доношенными, от 1–3 одноплодной беременности. Течение настоящей беременности было отягощено: угрозами прерывания – у 6-ти женщин (30%), гестозами второй половины беременности – у 3-х женщин (15%), заболеваниями половых органов страдали 8 женщин (40%), 2 женщины (4%) во время настоящей беременности получали гормональное лечение в связи с АФС, острые респираторные инфекции во время данной имели 10 женщин (50,0%), обострение хронических заболеваний (хронический тонзиллит, хронический пиелонефрит) отмечались у 5 (25%) женщин. Профвредности (работа на химическом производстве, частый контакт с респираторными инфекциями) были зафиксированы у 2-х женщин (4%), аборты в анамнезе имели 6 (30%) женщин. Течение родов было следующим: роды через естественные родовые пути – у 12 женщин (60%), операция кесарева сечения отмечались у 8 (40%), в 4 (20%) случаях имел место факт родостимуляции, что также могло служить предпосылкой для развития гипербилирубинемии у детей.

Хроническую гипоксию плода и последующую транзиторную ишемию ЦНС I ст. имели 8 детей (40%). Признаки морфофункциональной незрелости отмечались у 14 детей (75%). Внутриутробную инфицированность без клинической манифестации имели 6 детей (30%). Случаи изоиммунизации по АВО-системе и Rh-фактору, а также манифестной внутриутробной инфекции, исключались из исследования.

Из обследованных детей 12 вскармливались только грудным молоком (грудь матери «по требованию»), 4 – находились на смешанном типе вскармливания и только 4 — на искусственном вскармливании адаптированными молочными смесями.

По наблюдениям педиатров на местах и самих матерей, желтушность кожи и слизистых после выписки из роддома: осталась неизменной — у 12 детей (50,0%), немного снизилась — у 5 детей (20,8%), а у 6 детей (25%) наблюдалось как уменьшение, так и повторное более заметное проявление желтухи.

Все дети получали традиционное лечение гипербилирубинемии, включая фототерапию. Цель инфузионной терапии – предотвращение нарушений водного баланса и дезинтоксикация. Основой инфузионной терапии являлась 5% глюкоза, к которой добавлялись мембраностабилизаторы (эссенциале), кардиотрофики и препараты, улучшающие микроциркуляцию и обладающие антигипоксическим эффектом (рибоксин, цитофлавин).

Энтеросорбенты, такие как смекта и карболен, использовались в терапевтических целях для разрыва печеночно-кишечной циркуляции билирубина; они являлись вспомогательными, а не основными методами лечения. Хофитол мы применяли при наличии холестаза. Важно отметить, что новорождённые не получали медикаментов, способных оказать гепатотоксическое воздействие.

Поскольку подавляющее большинство детей с отсроченными желтухами, как правило, не требуют госпитализации, а фенобарбитал является «учетным препаратом», то тактика ведения желтух новорожденных с использованием фенобарбитала не всегда приемлема в амбулаторной практике и служит относительным показанием к госпитализации с учётом желания родителей непременно уточнить характер желтухи и ускорить её лечение. Важно отметить, что курс лечения фенобарбиталом не превышал 5 дней, а доза препарата составляла 3 мг/кг веса на два приема в сутки. При такой методике назначения препарата исключаются такие побочные эффекты терапии, как угнетение дыхательного центра, «люминаловый рахит» и депривация ребенка.

Для контроля за эффективностью терапии использовался транскутанный билирубиновый индекс (ТБИ), выражающийся в условных единицах (у.е.). Учитывая, что «Билитест» не дает возможность однозначно судить об уровне билирубина в крови, при ТБИ, превышающем 27-30 у.е., проводился обязательный дифференциальный диагноз с желтухами другой этиологии по алгоритму и они не включались в основную группу.

Мониторинг ТБИ с использованием «Билитеста»

Фототерапия при желтухе новорожденных

Фототерапия — эффективный, комфортный и безопасный метод снижения уровня билирубина. Наиболее эффективны лучи синего спектра — 440-490 нм.

Фототерапия — эффективный, комфортный и безопасный метод снижения уровня билирубина

Принцип действия основан на способности световых волн потенцировать процесс превращения неконъюгированного билирубина в безопасные растворимые вещества, которые впоследствии легко выводятся для организма почками.

Эффективность лечения зависит от площади открытой свету поверхности и продолжительности процедур. Фототерапия менее чем 12 часов в сутки считается неэффективной.

Ребёнка помещают в кювез в памперсе и специальных светозащитных очках. Для ускорения выведения билирубина и профилактики обезвоживания младенца кормят 8-12 раз в сутки.

Фототерапия противопоказана при сепсисе, тяжелой анемии, геморрагическом синдроме и механической желтухе. Показание к прекращению лечения — стойкая нормализация показателей билирубина.

Последствия желтухи новорожденных

Физиологическая желтуха у новорождённых проходит без следов. Самым тяжёлым патологическим осложнением является ядерная желтуха, которая может привести к летальному исходу. Однако даже в случае успешного купирования болезни, новорождённого могут ожидать серьёзные последствия — от детского церебрального паралича до потери слуха.

Последствия патологической желтухи легкой и средней тяжести зависят от причины, вызвавшей повышение уровня билирубина. Поражение печеночной ткани при сепсисе и/или внутриутробной инфекции может привести к хронической патологии печени.

Детям с неполной атрезией (врожденной непроходимостью) печеночных путей нередко ставят диагноз затянувшаяся физиологическая желтуха. Между тем нарушение пассажа желчи приводит к быстро прогрессирующему билиарному циррозу.

Обратите внимание! Данная статья не является призывом к саморазборкам. Она предназначена для повышения информированности читателя о собственном здоровье и понимании назначенной врачом схемы лечения. Помните: самостоятельное лечение может быть опасным. Если вы заметили у себя схожие симптомы, обязательно обратитесь к врачу: