Лимфопролиферативные заболевания легких требуют комплексного подхода к лечению, который может включать как медикаментозную терапию, так и современные методы, такие как иммунная терапия и химиотерапия. Основной целью лечения является подавление аномальной продукции лимфоцитов и восстановление нормальной функции легких.

Важным аспектом является ранняя диагностика заболеваний, что позволяет выбирать наиболее эффективные терапевтические стратегии. Параллельно с лечением важно проводить мониторинг состояния пациента, чтобы своевременно корректировать терапию и предотвращать осложнения.

- Лимфопролиферативные заболевания легких характеризуются аномальным размножением лимфоцитов в легочной ткани.

- Диагностика включает рентгенографию, КТ и биопсию легких для подтверждения диагноза.

- Основные методы лечения: химиотерапия, иммунотерапия и, в некоторых случаях, лучевая терапия.

- Персонализированный подход к терапии позволяет учитывать индивидуальные особенности пациента и тип заболевания.

- Мониторинг после лечения важен для предотвращения рецидивов и оценки эффективности терапии.

Диагностика и мониторинг лимфопролиферативных заболеваний

Лимфопролиферативные расстройства представляют собой группу болезненных состояний, характеризующихся ненормальной активностью лимфоцитов, что приводит к образованию злокачественных новообразований из лимфоидной ткани.

Медицинские эксперты классифицируют эти заболевания на несколько типов, каждый из которых имеет свои отличительные симптомы, динамику и прогноз. В нашей клинике в Москве осуществляется диагностика лимфопролиферативных расстройств с использованием современных и эффективных технологий.

Формы лимфопролиферативных заболеваний

Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром является одним из видов этих заболеваний. При этом наблюдаются симптомы, указывающие на нарушения в иммунной системе, и ранее данное заболевание относили к категории первичных иммунодефицитов.

Чаще всего у пациентов встречаются лимфомы 2 типов — лимфогранулематоз или ходжкинские лимфомы и неходжкинские лимфомы. При этом только полноценная диагностика позволяет отделить один тип поражения от другого. Во время исследования при болезни Ходжкина можно обнаружить клетки Березовского-Штернберга-Рида, которые отсутствуют при неходжкинских новообразованиях.

В зависимости от степени выраженности симптоматики лимфопролиферативные расстройства могут проявляться в различных формах:

- Острый вариант возникает внезапно у пациентов с хорошим самочувствием. Симптомами являются повышенная температура, выраженная слабость, синие отметины на коже без повреждений тканей, а также бледная и сухая кожа. При прощупывании лимфатические узлы заметно увеличиваются.

- Хронический. Данная форма расстройства возникает, когда заболевание не начинается остро, но анализ крови демонстрирует отклонения в количестве клеток и увеличенные показатели лейкоцитов и лимфоцитов. Иногда состояние пациента ухудшается, что приводит к сильной слабости, головным болям, повышение температуры и потере аппетита.

Лимфопролиферативные расстройства могут проявляться в легкой, средней и тяжелой форме. Легкая форма характеризуется отдельными симптомами, такими как слабость, утомляемость и головные боли, а анализ крови показывает увеличение лимфоцитов.

О средней степени тяжести говорят, если наблюдаются клинические проявления без осложнений.

Тяжелая форма лимфопролиферативного заболевания отличается значительными изменениями в анализе крови, когда преобладают лейкоциты и снижается уровень других клеток, что свидетельствует о развитии лимфолейкоза. На этом этапе симптомы выражены значительно: отмечается потеря веса, отсутствие аппетита, сильные головные боли и лихорадка.

Лимфопролиферативные заболевания легких представляют собой сложную группу нарушений, которые требуют внимательного подхода к диагностике и лечению. На первом этапе необходимо провести тщательное обследование пациента, включая рентгенографию, компьютерную томографию и биопсию, чтобы точно определить характер заболевания и его стадию. Важно понимать, что каждый случай уникален, и лечение должно быть индивидуализированным, основываясь на клинической картине и общем состоянии пациента.

Основными методами лечения лимфопролиферативных заболеваний легких являются химиотерапия, радиотерапия и, в некоторых случаях, иммунотерапия. Химиотерапия часто применяется для быстрого контроля заболевания, особенно если оно характеризуется агрессивным течением. Иммунотерапия, с другой стороны, может быть назначена в качестве поддерживающего лечения, чтобы усилить иммунный ответ организма на опухолевые клетки. Важно также учитывать побочные эффекты лечения и проводить мониторинг состояния пациента в процессе терапии.

Дополнительно, я подчеркиваю важность междисциплинарного подхода при лечении лимфопролиферативных заболеваний легких. Врачи разных специальностей, включая онкологов, пульмонологов и гематологов, должны работать в команде для разработки оптимальной стратегии лечения. Также следует активно вовлекать пациента в процесс принятия решений, чтобы улучшить adherence к терапевтическому курсу и повысить качество жизни в целом.

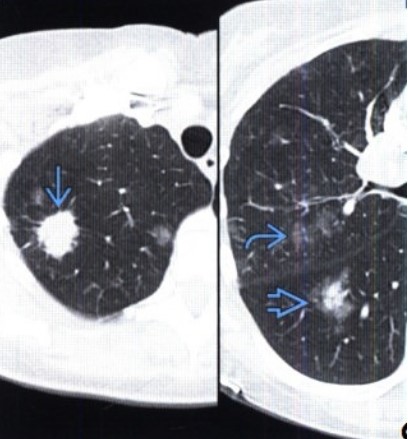

Признаки лимфопролиферативного заболевания на КТ

При компьютерной томографии выявляют изолированные поражения лимфоузлов либо слияние пораженных элементов с образованием пакетов, конгломератов, инфильтратов. Уплотнения визуализируют как более светлые участки среди нормальной паренхимы легких. Вокруг описанных очагов обнаруживают изменения по типу “матового стекла”.

Лимфома Ходжкина в легкой форме (стрелки обозначают продольные и поперечные размеры образования)

На основе КТ-картинок проводится дифференциация:

- изолированное поражение одиночного лимфатического узла, который не соприкасается с другими;

- пакет лимфоузлов — это образование, состоящее из нескольких элементов с четкими границами, общий размер которого не превышает 5 см;

- конгломерат — отсутствие четких очертаний отдельных структур;

- инфильтрат — однородное скопление лимфатической ткани вокруг сосудов в виде муфты.

Контур патологического очага может быть как ровным, четко выраженным, так и размытым, трудно определяемым. Структура чаще однородная, иногда возможно выявление кистозных полостей. Контрастный препарат накапливается неравномерно или вообще не проникает в образование.

Во время проведения КТ выделяются несколько стадий заболевания:

- влечет за собой 1 элемент (единичный узел или группу);

- патология охватывает 2 или более групп лимфоузлов, но все они расположены с одной стороны диафрагмы;

- очаги находятся с обеих сторон;

- поражение затрагивает внутренние органы.

Рентгенография или КТ при лимфопролиферативных заболеваниях

Метод исследования выбирает врач в зависимости от конкретного клинического случая.

Рентгенография легких является простой процедурой, имеющей невысокую диагностическую ценность. Выполняют фотографирование в положение стоя в прямой и иногда дополнительно в боковой и/или косых проекциях. На таких снимках тени структур накладываются друг на друга, что затрудняет выявление точной локализации патологического очага. Высока вероятность пропустить поражение, особенно в начальных стадиях, из-за малого размера образования. В большинстве случаев рентген позволяет предположить наличие изменений, но для точной оценки выявленной патологии требуется более детальное исследование.

Слева — рентген, справа — КТ легких при лимфопролиферативной болезни (стрелки показывают на множественные узелки и изменения в виде “матового стекла”)

Компьютерная томография предоставляет послойные изображения изучаемого участка. Благодаря этому можно обнаружить малейшие отклонения от нормы, что способствует установлению диагнозов и началу целенаправленного лечения на ранних стадиях. КТ позволяет уточнить точное местоположение патологического очага, измерить размеры увеличенных лимфоузлов, а также проанализировать четкость контуров и особенности лимфо- и кровотока.

Для улучшения качества изображений используется контрастное усиление. Внутривенно вводится препарат на основе йода, который увеличивает отражение структур. Это исследование позволяет отличить злокачественный процесс от доброкачественного.

Перед проведением КТ важно проконсультироваться со специалистом, так как есть ситуации, в которых осуществление данной процедуры нежелательно. Компьютерную томографию не выполняют:

- во время всей беременности (лучевая нагрузка имеет крайне негативное воздействие на плод);

- при весе пациента свыше 150 кг (в этом случае оборудование не сможет перемещаться, что является критическим для сканирования).

При использовании контрастных веществ список противопоказаний увеличивается. Процедура не рекомендуется при:

- индивидуальной непереносимости морепродуктов и йода;

- избыточной продукции гормонов щитовидной железы;

- приеме метформина;

- повышенной концентрации креатинина в крови;

- в возрасте младше 12 лет;

- клаустрофобии;

- лактации.

Некоторые из перечисленных противопоказаний являются относительными. При отмене метформина за 2 дня до исследования (после консультации с эндокринологом), нормализации показателей гормонов и улучшении работы почек КТ можно проводить без угрозы для здоровья. Два сцеживания грудного молока после процедуры обеспечивают вывод контрастного вещества и делают кормление безопасным. Если у пациента наблюдается повышенная тревожность, следует сообщить об этом врачу, возможно, потребуется медикаментозная подготовка к процедуре.

Лимфопролиферативное заболевание легких лечение

Злокачественные лимфомы — клональные заболевания кроветворной системы, возникающие из костномозговой лимфатической клетки разного уровня дифференцировки, созревания, до или после контакта с центральными органами лимфопоэза: тимусом, лимфатическими узлами, селезенкой. Однако, большинство российских гематологов используют клинические работы школы И. А. Кассирского—А. И. Воробьева, в которых применяется другое обозначение этого понятия — лимфопролиферативные заболевания, нелейкемические гемобластозы. Однако сути дела это не меняет.

Классификация

Совершенствование классификации лимфом и лимфопролиферативных заболеваний — это непрерывный процесс, так как лимфоциты, являющиеся основой этих заболеваний, активно исследуются, и новые знания о них появляются с каждым днем. Что-то из жизненно важных функций лимфоцитов уже известно и продолжает изучаться, а невыясненные моменты только начинают осваиваться.

Классификации лимфом учитывают клиническую картину (возраст, пол, области первичного вовлечения лимфатической ткани, массу опухолевой ткани и темпы ее прироста, общие симптомы болезни, общее состояние больного) и опираются на подробное морфологическое (гистологическое и цитологическое), иммунологическое (иммуноморфология ткани и отдельных клеток, иммунохимическое исследование белков крови, мочи, ликвора, секретов, растворимых рецепторов и цитокинов), вирусологическое, цитогенетическое и молекулярно-биологическое исследование. Разработаны подробные протоколы исследования пациентов. Для практического врача классификация является руководством к действию: назначению соответствующего лечения, адаптированного к типу, форме, варианту болезни. Поскольку в онкогематологии сама терапия нередко тяжелее болезни по переносимости, осложнениям, и определенный — пусть и малый — процент смертей при проведении первичной терапии присутствует, то понятна роль первичного протокола лечения, а он основан на нозологической единице, определяемой классификацией.

| Злокачественные лимфомы — клональные заболевания кроветворной системы, возникающие из костномозговой лимфатической клетки. |

По классификации А.И. Воробьева и М.Д. Бриллианта (1985) к лимфопролиферативным заболеваниям и злокачественным лимфомам относятся следующие болезни: хронический лимфолейкоз, лимфоцитомы, лимфосаркомы, парапротеинемические гемобластозы и лимфогранулематоз.

Выделяются следующие формы хронического лимфолейкоза (ХЛЛ): доброкачественная, прогрессирующая (классическая), опухолевая, спленомегалическая, костномозговая, хронический лимфолейкоз с осложнениями цитолиза клеток крови, пролимфоцитарный, протекающий с парапротеинемией, волосатоклеточный, Т-клеточный типы.

Лимфоцитомы — это внекостномозговые новообразования, состоящие из зрелых лимфоцитов или образованных разрастаниями, которые имеют структуру, аналогичную лимфоузлу [1]. По другим классификациям, это хорошо дифференцированные лимфоцитарные злокачественные лимфомы (Раппопорт, 1966), лимфоцитарные лимфосаркомы (ВОЗ, 1976), лимфомы с низкой злокачественностью (Леннерт, 1981). Различают типы лимфоцитом: лимфоцитома селезенки, лимфатических узлов, микрофолликулярная лимфома Брилля-Симмерса, лимфоцитомы легких, миндалин, конъюнктивы, желудка, средиземноморская лимфома тонкой кишки, лимфоцитомы на коже — болезнь Сезари, грибовидный микоз и В-клеточные лимфоцитомы.

Лимфосаркомы — внекостномозговые опухоли из бластных клеток лимфатической природы распределены на следующие типы: Беркитта, периферических лимфатических узлов, тимуса, желудка, тонкого кишечника (“западный тип”), селезенки, кожи, легкого, миокарда, корня языка, миндалины, щитовидной железы, почек, яичка, атипично развивающиеся лимфосаркомы, с высокой эозинофилией, недифференцируемая солидная гематосаркома.

К парапротеинемическим гемобластозам относят (Н.Е. Андреева, 1989): миеломное заболевание, макроглобулинемия Вальденстрема, болезни тяжелых цепей, труднодифференцируемые типы опухолей, а также парапротеинемии неясного генеза (доброкачественные парапротеинемии).

Заключительным заболеванием в списке лимфопролиферативных расстройств является лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина), который включает несколько гистологических вариантов: лимфоидное преобладание, нодулярный склероз, смешаноклеточный вариант и лимфоидное истощение.

Последней международной классификацией злокачественных лимфом, пришедшей на смену Рабочей классификации, является REAL (A Revised European-American Classification of Lymphoid Neoplasms) [2]. Эта классификация только входит в употребление и удобна тем, что авторами предлагается участие в уточнении, расширении нозологических форм всем, кто занимается лимфомами.

Лечение следует проводить под наблюдением квалифицированных терапевтов, которые имеют опыт работы с большим количеством пациентов с гематологическими заболеваниями, как в стационаре, так и амбулаторно. Изучение гематологии на специализированных курсах и чтение профессиональной литературы, а Ведение пациентов влечет за собой определенный алгоритм действий, необходимый для успешной диагностики и лечения.

В порядок, протокол, алгоритм входят: детальный морфологический диагноз, стадирование, необходимый набор поддерживающей терапии, подготовка к полихимиотерапии (водная нагрузка, коррекция электролитов плазмы и нормализация коагулограммы). Совместно с хирургом и анестезиологом должны вести пациентов с угрожающими жизни поздними осложнениями нелеченной опухоли, включая синдромы сдавления верхней полой вены, головного и спинного мозга, дыхательных путей, массивный выпот в плевре и перикарде с риском тампонады, обтурацию кишечника и мочевыводящих путей, перфорацию полых органов и кровотечения, гиперкальциемию с аритмиями сердца, электролитные и нейропсихические расстройства, а также гиперпарапротеинемию. Зрелоклеточные лимфоцитарные опухоли лечат постепенно и в течение длительного времени, а не с агрессивными подходами, так как интенсивная терапия зачастую более опасна для пациента, чем само заболевание.

Классическая форма с преобладанием лимфоцитов

Прогрессирующая форма (ХЛЛ) с высоким лейкоцитозом требует назначения хлорбутина 6—2 мг в день ежедневно до 8 нед. с аллопуринолом до появления лейкоцитоза 10—20 тыс. Поддерживающая доза — 2—4 мг 2 раза в неделю в течение многих месяцев. Преднизолон назначают только при осложняющей ХЛЛ аутоиммунной гемолитической анемии и тромбоцитопении.

Рекомендуемая доза гормона составляет 60—100 мг ежедневно на протяжении 2—3 недель, после чего доза уменьшается с целью полного прекращения приема за две недели. При рецидивах цитолиза курсовая терапия преднизолоном может повторяться, но рекомендуется выполнить спленэктомию.

В качестве поддерживающей терапии используются пероральные антибиотики широкого спектра действия (такие как ципрофлоксацин и офлоксацин), противогрибковые средства (например, кетоконазол и флуконазол) и противовирусные препараты (как ацикловир). При прогрессировании хронического лимфолейкоза или опухолевого типа продолжение лечения может включать циклофосфамид, принимаемый внутрь или вводимый внутривенно в дозе 200—400 мг 2—3 раза в неделю до достижения общей дозы в 6—10 г. При положительном ответе курс поддержки включает дозу 200 мг, принимаемую 5 дней подряд каждый месяц в течение длительного времени. Лимфомы зрелоклеточного типа тоже лечатся; отдельной формой является лимфоцитома селезенки, которая может удачно лечиться спленэктомией, что обеспечивает ремиссию на срок до нескольких десятилетий без поддержки.

После этого наблюдается исчезновение лимфоцитарных пролифератов в костном мозге и других органах и тканях. Лимфомы зрелоклеточного типа и опухолевой формы хронического лимфолейкоза можно лечить препаратами а-интерферона, вводя по 3—6 млн единиц трижды в неделю на протяжении до 6 месяцев (с возможными перерывами на курсы цитостатиков). Если лечение не приносит результата и наблюдается прогрессирование лимфопролиферативного заболевания (например, появление атипичных саркомных клеток в биопсии лимфоузла, известное как синдром Рихтера), может потребоваться переход от монотерапии к полихимиотерапии. Широко применяются следующие схемы: СОР — 5-дневный курс, СОРР — 14-дневный, СНОР — 5-дневный, а также МОР(Р), проводимые с интервалами в 2 недели до стабилизации состояния. Улучшение состояния пациентов отмечается при исчезновении В-симптомов, снижении массы опухоли и улучшении показателей периферической крови благодаря курсовой монотерапии вепезидом — 100 мг внутрь в течение 21 дня, курсы повторяют каждые 2—3 недели.

Терапия лимфопролиферативных заболеваний: стоит ли опасаться кардиотоксичности?

В последнее время активное обсуждение вызывает кардиотоксичность медикаментов, используемых для лечения раковых заболеваний. Чаще всего акцентируют внимание на систолической дисфункции левого желудочка и возникновении сердечной недостаточности. Однако по поводу воздействия противораковых препаратов на аритмию сердца имеется значительно меньше информации.

В связи с чем целью данного исследования было изучение связи между терапией лимфом и риском развития предсердных и желудочковых нарушений ритма сердца.

В исследовании, проводившемся на основании данных зарегистрированных пациентов в Университете Рочестера с 2013 по 2019 год, были изучены случаи развития фибрилляции/трепетания предсердий, суправентрикулярной тахикардии, желудочковых нарушений ритма и брадиаритмий.

Исследовали связь между применением ингибиторов тирозинкиназы Брутона и риском возникновения указанных нарушений сердечного ритма.

- В ходе анализа данных 2064 пациентов (в среднем 64 года, 42% из них — женщины) обнаружили, что за 5 лет наблюдения вероятность производства аритмий составила 61% в группе с терапии ингибиторами тирозинкиназы Брутона и лишь 18% в контрольной группе. Наиболее распространенной формой аритмии была фибрилляция предсердий (41%).

- Многофакторный анализ показал, что терапия ингибиторами тирозинкиназы Брутона ассоциирована с увеличением риска аритмий в 4.3 раза (p <0.001).

Лимфомы (лимфогранулематоз и неходжкинские лимфомы)

Определение

Лимфомы представляют собой набор злокачественных новообразований в лимфатической ткани, которая в норме играет важную роль в поддержании иммунной системы. Одним из первых симптомов лимфома является увеличение лимфатических узлов в разных местах.

Как и другие злокачественные опухоли, лимфомы имеют способность метастазировать — это означает распространение раковых клеток через кровь и лимфу, а также миграцию в здоровые ткани с последующим их размножением.

Практически все виды лимфогранулематоза, или лимфомы Ходжкина, и около 65% неходжскинских лимфом проявляются безболезненным увеличением лимфатических узлов — 2 см и более. Однако диагноз того или иного вида лимфомы устанавливают исключительно на основании морфологического исследования биопсийного материала, взятого из опухоли.

В России заболеваемость лимфомой Ходжкина составляет около 2 случаев на 100000 человек в год, в то время как неходжкинскими лимфомами страдают 5–7 человек на 100000 населений.

Причины возникновения лимфом

Существует множество потенциальных причин развития лимфом. Важно отметить, что основанием для таких заболеваний является нарушение функционирования клеток.

Способность к неконтролируемому росту опухоли возникает при нарушении естественного процесса деления клетки: в норме клетка делится ограниченное количество раз, созревает, выполняет определенную функцию, после чего заканчивает свою жизнь.

Злокачественные клетки демонстрируют аномалии в созревании и дифференцировке (процессах, в которых клетки получают специфические характеристики и способность выполнять свои функции). У этих клеток возникают новые функции, такие как выработка токсинов и белков; они могут «ускользать от иммунной системы», что нарушает процесс их естественной гибели (апоптоз).

Некоторые вирусы могут непосредственно воздействовать на ДНК лимфоцитов, способствуя их перерождению в злокачественные клетки.

Например, заражение вирусом Эпштейна–Барр (ВЭБ, EBV) является важным фактором риска развития лимфом.

Лимфоциты делятся на два основных типа: Т-клетки и В-клетки. Инфицирование Т-клеточным лимфотропным вирусом человека (HTLV-1) увеличивает вероятность возникновения у пациента некоторых форм Т-клеточной лимфомы. Этот вирус передается половым путем, через кровь и от матери к ребенку через грудное молоко.

Вирусы, ослабляющие иммунный контроль, могут косвенно содействовать развитию некоторых видов лимфом.

Так, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) уменьшает популяцию лимфоцитов, при этом снижается контроль за мутантными клетками и вирусами герпеса 8-го типа и Эпштейна–Барр с формированием лимфом.

Некоторые инфекции способны повышать риск лимфом из-за постоянной активации иммунной системы. При хронических инфекциях увеличивается количество лимфоцитов, что повышает вероятность мутаций в процессе деления клеток и может привести к формированию лимфомы. К таким инфекциям относятся Helicobacter pylori (чаще всего связанный с хроническим гастритом и язвенной болезнью), Chlamydophila psittaci (что увеличивает риск лимфомы в тканях глаза), а Вирусы гепатита В и С при длительном инфицировании.

Среди неинфекционных факторов, способствующих возникновению лимфом, можно выделить:

- Воздействие химикатов. Многочисленные исследования показали, что использование гербицидов, инсектицидов и бензола связано с повышением риска развития лимфом.

- Наличие заболеваний аутоиммунного типа (таких как ревматоидный артрит, системная красная волчанка и др.) является значимым фактором риска перехода лимфом.

- Радиоактивное облучение существенно влияет на вероятность мутаций и способствование их злокачественности.

- Генетические предрасположенности. Наличие близкого родственника с лимфомой значительно увеличивает риск заболевания.

- Врожденные недостатки иммунитета при различных заболеваниях.

- Возраст. Некоторые формы лимфом возникают у детей и подростков, в то время как другие чаще диагностируются у людей старше 60 лет.

- Имплантаты для груди в редких случаях могут приводить к развитию одного из видов крупноклеточной лимфомы молочных желез.

Лимфома Ходжкина определяется наличием специфических клеток Рид–Березовского–Штернберга в пораженных лимфатических узлах, селезенке, печени или костном мозге.

Увеличенные шейные лимфоузлы у пациента с лимфомой Ходжкина

Неходжкинские лимфомы включают в себя такие виды, как:

- фолликулярная лимфома;

- лимфома маргинальной зоны;

- диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома;

- лимфома из клеток мантии;

- лимфома Беркитта;

- первичная лимфома центральной нервной системы;

- нодальные Т-клеточные лимфомы;

- первичные кожные лимфомы;

- неходжкинские лимфомы у ВИЧ-инфицированных пациентов;

- неходжкинские лимфомы у пациентов с инфекцией вирусами гепатита В и С.

Симптоматика лимфом

Самый ранний симптом – увеличение лимфатических узлов на фоне полного благополучия. Увеличенные лимфоузлы безболезненны.

Разнообразные клинические проявления зависят от места расположения опухоли: если опухоль развивается в лимфатических узлах грудной клетки, это может привести к сдавливанию дыхательных путей и возникновению хрипоты, нарушению глотания, затруднённому дыханию или постоянному кашлю.

Если лимфома обнаружена в средостении, может возникнуть синдром сдавления верхней полой вены, что проявляется в головных болях и отёках, а также расширении вен лица и шеи.

В некоторых случаях присутствуют только общие симптомы: потеря аппетита, снижение массы тела, повышение температуры тела, ночная потливость, слабость, иногда – кожный зуд и боль в увеличенных лимфоузлах.

При ослаблении иммунной системы может возникнуть риск инфекций — одним из часто активируемых вирусов является вирус ветряной оспы, который проявляется в виде опоясывающего герпеса.

Были зафиксированы случаи, когда заражение затрагивало внутренние органы брюшной полости (что проявляется в увеличении объема живота из-за опухолей и накопления жидкости, а также болей, желтухи, тошноты и рвоты) и костный мозг (симптомы включают боли в костях и спине, частые переломы, бледность кожи и повышенную предрасположенность к кровотечениям).

Диагностика лимфом

Диагноз того или иного вида лимфомы устанавливают исключительно на основании морфологического исследования биопсийного материала (кусочка или целого лимфоузла, полученного в ходе небольшой операции), взятого из опухоли (гистологические, цитогенетические и молекулярно-генетические методы исследования). Дополнительные исследования врач назначит для диагностики стадии заболевания и его осложнений. Список исследований зависит от предположительной локализации опухоли и может быть изменен.

- Общий анализ крови.

№ 1515 Общий анализ крови

Общий анализ крови включает в себя: полный анализ, лейкоформулу, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), а также микроскопию мазка крови в случаях с патологическими изменениями. B03.016.003 (по Номенклатуре Минздрава РФ, Приказ №804н) Альтернативные названия: Общий анализ крови, ОАК. Full blood count, FBC, Complete blood count (CBC) с дифференцированным подсчетом лейкоцитов (CBC with diff), Гемограмма. Краткое содержание исследования.

Симптоматика лимфомы

Клиническая картина заболевания и интенсивность признаков злокачественного процесса зависит от степени дифференцировки клеточных структур, которые входят в состав морфологического субстрата образования.

Начальные признаки лимфомы:

- увеличение одного или нескольких лимфатических узлов, с последующим их ростом;

- появление опухолей вне лимфатических узлов, например, новообразования на коже или поражения органов пищеварительной системы;

- системные проявления, такие как слабость, потеря веса и повышенная температура.

Ключевыми симптомами лимфомы также являются обильное потоотделение, заметная потеря веса (более 10%), повышение температуры до 38 градусов без очевидной причины. Кроме того, может возникнуть зуд кожи. Плохая переносимость укусов насекомых также является характерной особенностью.

Вопросы по теме

Какие новые методики лечения лимфопролиферативных заболеваний легких разрабатываются в настоящее время?

В последние годы активно исследуются новые подходы к лечению лимфопролиферативных заболеваний легких, включая иммунотерапию и таргетную терапию. Ученые работают над созданием препараты, нацеленных на специфические молекулы и пути сигнализации, которые играют ключевую роль в прогрессировании заболевания. Также ведутся клинические испытания новых комбинаций традиционных химиопрепаратов с иммуноактивирующими средствами, что может повысить эффективность лечения и уменьшить побочные эффекты.

Как правильно вести профилактические меры при лимфопролиферативных заболеваниях легких?

Профилактика лимфопролиферативных заболеваний легких в первую очередь включает регулярные медицинские обследования, особенно для людей с предрасположенностью к этим заболеваниям. Также рекомендуется поддерживать здоровый образ жизни, включая сбалансированное питание, отказ от курения, физическую активность и управление стрессом. Важно сохранять иммуносостояние организма, что может помочь снизить риск развития обострений и способствует более успешному лечению.

Какова роль мультидисциплинарной команды в лечении лимфопролиферативных заболеваний легких?

Мультидисциплинарная команда играет ключевую роль в лечении лимфопролиферативных заболеваний легких. В состав команды входят пульмонологи, онкологи, гематологи, радиологи, диетологи и психотерапевты. Каждый специалист вносит свой вклад в планирование и реализацию комплексного лечения, что позволяет учитывать все аспекты здоровья пациента и повышает шансы на успешное выздоровление. Совместная работа команды обеспечивает не только высокое качество медицинского обслуживания, но и психологическую поддержку для пациентов и их семей.