Кровь из левого желудочка сердца вытекает через аорту, которая, разветвляясь, образует множество сосудов, в том числе печеночную артерию, доставляющую насыщенную кислородом кровь к печени.

Из печени кровь собирается в воротную вену, которая затем направляется к нижней полой вене, поступая в правое предсердие, откуда начинается циркуляция по легким для насыщения кислородом.

- Кровь покидает левый желудочек сердца через аорту.

- Аорта делится на множество артерий, доставляющих кровь к различным органам, в том числе к печени.

- Кровь, обогащенная кислородом, поступает в печень через печеночную артерию и воротную вену.

- В печени происходит обмен веществ и образование венозной крови.

- Венозная кровь покидает печень через печеночные вены.

- Печеночные вены впадают в нижнюю полую вену, которая возвращает кровь в правое предсердие сердца.

Основные артерии печени

Артериальная кровь попадает в печень через сосуды, которые берут начало в брюшной аорте. Основная артерия этого органа — печеночная. На своем пути она поставляет кровь к желудку и желчному пузырю, а перед входом в ворота печени разделяется на две ветви:

- левую печеночную артерию, которая поставляет кровь в левую, квадратную и хвостовую доли печени;

- правую печеночную артерию, которая обеспечивает кровоснабжение правой доли органа и дает ответвление к желчному пузырю.

Артериальная сеть печени имеет коллатерали — сегменты, где соседние сосуды соединяются через коллатерали. Это могут быть как внепеченочные, так и внутриорганные соединения.

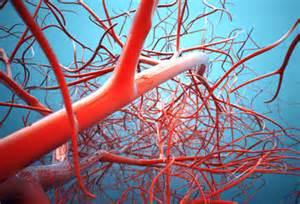

В циркуляции крови печени участвуют как крупные, так и мелкие артерии и вены.

Вены печени

Вены печени принято разделять на приводящие и отводящие. По приводящим путям кровь движется к органу, по отводящим – отходит от него и уносит конечные продукты обмена веществ. С этим органом связано несколько основных сосудов:

- воротная вена — это сосуд, который образуется слиянием селезеночной и верхней брыжеечной вен;

- печеночные вены — сеть вен, по которым происходит отток крови.

Воротная вена транспортирует кровь из органов пищеварения (желудка, кишечника, селезенки и поджелудочной железы). Эта кровь содержит токсичные продукты обмена веществ, которые нейтрализуются в клетках печени. После этих процессов кровь покидает орган через печеночные вены и продолжает путь по большому кругу кровообращения.

Понятие о сердечно-сосудистой системе и движении крови

Человеческое сердце, как и у других живых существ на нашей планете, является насосом, созданным Природой для перекачивания крови по сосудам организма. Оно состоит из полых камер, окруженных прочной и массивной мускулатурой, где находится кровь.

Стенки, постоянно сокращаясь, находясь в непрерывном движении, обеспечивают перемещение, продвижение крови по всей огромной сети сосудов тела, именуемой сосудистой системой. Без такого насоса, направляющего и придающего ускорение потоку крови, существование организма невозможно.

Кровь из левого желудочка сердца поступает в аорту, главный кровеносный сосуд, который разветвляется на множество артерий, снабжающих различные органы и ткани. Основной путь, по которому кровь направляется к печени, осуществляется через чревную артерию, которая, в свою очередь, делится на печеночную артерию. Эта артерия обеспечивает печень кислородом и питательными веществами, необходимыми для её функционирования.

В то же время, у печени есть ещё один важный сосуд — воротная вена, через которую происходит сброс венозной крови, содержащей питательные вещества, из органов брюшной полости. Эта кровь смешивается с артериальной кровью, поступающей по печеночной артерии, и доставляется к печеночным клеткам, где осуществляется дальнейшая обработка и детоксикация.

После того как кровь проходит через печень, она собирается в печеночные вены, которые впадают в нижнюю полую вену. Эта вена, в свою очередь, переносит кровь в правое предсердие сердца. Таким образом, завершается путешествие крови от левого желудочка сердца к печени и обратно в правое предсердие, что является важной частью кровообращения в организме.

Даже у самых маленьких моллюсков и рыб, которые обитают в воде, сердце продолжает выполнять свою важную функцию. Сердце — это основа жизни, и на протяжении веков человечество воспринимало его как источник всех жизненных сил и эмоций. С древних времен люди почитали сердце, рассматривая его как нечто божественное. Несмотря на свой гениальный механизм, (на данный момент аналогов ему нет) сердце является всего лишь мышечным насосом. Прежде чем рассматривать его строение, необходимо коротко обсудить сердечно-сосудистую систему, во главе которой стоит сердце.

Анатомически, сердечно-сосудистая система состоит из самого сердца и всех сосудов тела — от крупных (с диаметром 4–6 сантиметров у взрослых), до самых мелких, размера всего несколько микрон. Это обширная сосудистая сеть, обеспечивающая транспорт крови ко всем органам и тканям, а также ее отток.

Кровь переносит кислород и питательные вещества, а забирает — отходы и шлаки. Постоянный поток крови в замкнутой системе и называется кровообращением. Его можно представить в виде бесконечной восьмерки или знака бесконечности.

В центре этого знака, в месте пересечения линий — только в одном — находится сердце, работой своей обеспечивая постоянное движение крови по кругу. У всех млекопитающих и у человека кругов кровообращения два: большой и малый («легочный»), и, как в цифре 8, они соединяются и переходят друг в друга.

Соответственно, и у сердца — основного и единственного насоса, который приводит в кровь движение, есть две половинки: левая («артериальная») и правая («венозная»). В нормальном сердце эти половины внутри сердца между собой не сообщаются, т.е. между ними нет никаких отверстий. Каждая из половин, левая и правая, состоят из двух камер: предсердия и желудочка.

Соответственно, сердце имеет четыре камеры: правое предсердие, правый желудочек, левое предсердие и левый желудочек. В этих камерах находятся клапаны, которые при регулярном движении обеспечивают направление потока крови только в одном направлении.

Давайте теперь представим себе, что мы — маленькая частица этого потока, и пройдем, как в водном слаломе на байдарке, через все ущелья и пороги сердечно-сосудистой системы. Нам предстоит очень сложный путь, хотя он и совершается очень быстро.

Наш маршрут начнется в левом предсердии, откуда мы, окруженные частицами яркой, оксигенированной (т.е. насыщенной кислородом) крови, только что прошедшей легкие, рвемся вниз, через открывшиеся ворота первого на нашем пути — митрального клапана и попадем в левый желудочек сердца. Поток развернет нас почти на 180 градусов и направит вверх, а оттуда, через открывшийся шлюз аортального клапана мы вылетим в главную артерию тела — восходящую аорту.

От аорты будут отходить много ветвей, и по ним мы можем уйти в сосуды шеи, головы, мозга и верхней половины тела. Но этот путь короче, а мы сейчас пройдем более длинным. Проскочив изгиб аорты, именуемый ее дугой, уйдем вниз, по аорте. Не будем сворачивать ни в многочисленные межреберные артерии, ни ниже — в артерии почек, желудка, кишечника и других внутренних органов.

Устремимся вниз по аорте, пройдем ее деление на подвздошные артерии и попадем в артерии нижних конечностей. После бедренных артерий наш путь будет все уже и уже. И, наконец, достигнув сосудов стопы, мы обнаружим, что дальше сосуды становятся очень мелкими, микроскопическими, т.е. видимыми только в микроскоп. Это — капиллярная сеть.

Здесь завершается артериальная система в любом органе. Это — конец. Дальше проходят только эритроциты, чтобы отдать кислород и необходимые питательные вещества клеткам. А наше судно уже не сможет пройти через мельчайшие капилляры.

Перетащим свою байдарку на другую сторону, куда собирается темная, уже отдавшая кислород, венозная кровь, или в венозную часть капиллярной сети. Здесь поток будет более спокойным и медленным. На пути будут встречаться шлюзы в виде клапанов вен, которые не дают крови вернуться назад.

Из вен ног кровь попадает в вены области таза, в которые впадают множество венозных притоков от органах таза, кишечника, печени и почек. Наконец, вены расширяются и втекают в сердце, в область правого предсердия. Отсюда, вместе с темной венозной кровью, через трехстворчатый клапан попадаем в правый желудочек.

Поменяв направление у его верхушки, поток выбросит нас в легочную артерию через ее клапан. Далее легочная артерия делится на две больших ветви (правую и левую) и по ним кровь попадает в оба легких. До сих пор мы путешествовали по большому кругу кровообращения, а теперь — по малому кругу.

По легочной артерии мы попадаем в легкие, в их сначала крупные, потом средние, потом — мельчайшие сосуды капиллярной сети легких. В них произойдет «газообмен» — накопленный венозной кровью углекислый газ выделится через мельчайшие легочные мешочки-альвеолы, а кислород будет захвачен красными кровяными тельцами — эритроцитами — из вдыхаемого нами воздуха, и кровь, оттекающая из легких, станет артериальной.

Обойдя капиллярную сеть легких, мы оказываемся в потоке артериальной крови, попадаем в легочные вены и — в левый желудочек, откуда начали наш путь. Весьлось это путешествие займет всего 3–4 секунды, а «мотором» крови и нашей «байдарки» было сердце. Говоря более обывательским языком, правые части сердца работают в рамках малого круга кровообращения.

Правое предсердие принимает кровь из двух больших вен — верхней и нижней полых вен, и еще из одной крупной вены — собственно самого сердца. Правый желудочек выталкивает венозную кровь в легкие. Левые отделы сердца «замкнуты» на большой круг кровообращения. Левое предсердие принимает из легочных вен окисленную, богатую кислородом кровь.

Левый желудочек выталкивает артериальную кровь в аорту и в венечные артерии (артерии самого сердца), а дальше она по большому кругу доставляется всему организму. В самом кратком виде схема нашего путешествия выглядит так: левое предсердие — левый желудочек — аорта и коронарные артерии сердца — артерии органов и тела — артериальная капиллярная сеть — венозная капиллярная сеть — венозная система органов и тела — правое предсердие — правый желудочек (все это — большой круг кровообращения) — легочные артерии — капиллярная сеть легких — альвеолы — венозная система легких — легочные вены — левое предсердие (это малый круг кровообращения).

Круги замкнулись. Все повторяется снова. Внутри системы большой и малый круги не сообщаются. Их связь происходит только на уровне капиллярных сетей. Важно, что в каждый отдельный момент времени объемы крови в обоих кругах кровообращения в норме равны между собой.

То есть, количество крови, протекающей через легкие, всегда равно количеству крови, протекающей через весь остальной организм. Так обеспечивается нормальное кровообращение. Давайте теперь поговорим об этих количествах.

При каждом сокращении сердце взрослого человека выбрасывает примерно 60 мл крови в оба круга, когда он находится в состоянии покоя (у детей этот показатель меньше, но частота сокращений выше, что обеспечивает нормальный объем выброса). Если умножить этот объем на количество сокращений в минуту, например, 70 (в состоянии покоя), то получится 60×70 = 4200 мл, или приблизительно 4–4,5 литра в минуту. Таким образом, за один час сердце прокачивает 4,5×60 = 270 литров, а за сутки — 270×24 = 6480 литров крови, что составляет около 170 миллионов литров за 70 лет, посредством 100 000 сокращений и расслаблений ежедневно, что за всю жизнь составляет 2,5 миллиарда раз.

Круги кровообращения

Из предыдущих статей вы уже знаете состав крови и строение сердца. Очевидно, что все функции кровь выполняет только благодаря своей постоянной циркуляции, которая осуществляется благодаря работе сердца. Работа сердца напоминает насос, который нагнетает кровь в сосуды, по которым кровь течет к внутренним органам и тканям.

Кровеносная система образована большим и малым (легочным) кругами кровообращения, которые будут обсуждены подробнее. Описал их Уильям Гарвей, английский врач, в 1628 году.

Большой круг кровообращения (БКК)

Этот круг кровообращения служит для доставки кислорода и питательных веществ ко всем органам. Он начинается выходящей из левого желудочка аортой — самым крупным сосудом, которая последовательно разветвляется на артерии, артериолы и капилляры. Открыл БКК и понял значение кругов кровообращения известный английский ученый, врач Уильям Гарвей.

Стенка капилляров однослойна, поэтому через нее происходит газообмен с окружающими тканями, которые к тому же через нее получают питательные вещества. В тканях происходит дыхание, в ходе которого окисляются белки, жиры, углеводы. В результате в клетках образуется углекислый газ и продукты обмена веществ (мочевина), которые Выделяются в капилляры.

Венозная кровь собирается в венулах, образуя вены, которые возвращают ее в сердце через крупные — верхнюю и нижнюю полые вены, поступающие в правое предсердие. Таким образом, БКК начинается в левом желудочке и завершает свой путь в правом предсердии.

Кровь проходит БКК за 23-27 секунд. По артериям БКК течет артериальная кровь, а по венам — венозная. Главная функция этого круга кровообращения — обеспечить кислородом и питательными веществами все органы и ткани организма. В сосудах БКК высокое артериальное давление (относительно малого круга кровообращения).

Малый круг кровообращения (легочный)

Напомню, что БКК заканчивается в правом предсердии, которое содержит венозную кровь. Малый круг кровообращения (МКК) начинается в следующей камере сердца — правом желудочке. Отсюда венозная кровь поступает в легочный ствол, который делится на две легочные артерии.

Правая и левая легочные артерии с венозной кровью направляются к соответствующим легким, где разветвляются до капилляров, оплетающих альвеолы. В капиллярах происходит газообмен, в результате которого кислород поступает в кровь и соединяется с гемоглобином, а углекислый газ диффундирует в альвеолярный воздух.

Обогащенная кислородом артериальная кровь собирается в венулы, которые затем сливаются в легочные вены. Легочные вены с артериальной кровью впадают в левое предсердие, где заканчивается МКК. Из левого предсердия кровь поступает в левый желудочек — место начала БКК. Таким образом два круга кровообращения замыкаются.

МКК занимает от 4 до 5 секунд. Его основная функция заключается в насыщении венозной крови кислородом, превращая ее в артериальную, богатую кислородом. Обратите внимание, что в артериях МКК течет венозная кровь, тогда как в венах — артериальная. Артериальное давление в этом круге ниже, чем в БКК.

Интересные факты

В среднем за каждую минуту сердце человека перекачивает около 5 литров, за 70 лет жизни — 220 млн. литров крови. За один день сердце человека совершает примерно 100 тысяч ударов, за всю жизнь — 2,5 млрд. ударов.

Эта статья принадлежит Юрию Сергеевичу Беллевичу и охраняется законом о интеллектуальной собственности. Любое копирование, распространение (включая размещение на других сайтах и ресурсах в интернете) и любое другое использование информации и объектов без согласия правообладателя является незаконным. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, пожалуйста, обратитесь к Юрию Беллевичу.

Большой круг кровообращения

Основной функцией большого круга является обеспечение газообмена во всех внутренних органах, кроме легких. Он начинается в полости левого желудочка; представлен аортой и ее ответвлениями, артериальным руслом печени, почек, головного мозга, скелетной мускулатуры и других органов. Далее данный круг продолжается капиллярной сетью и венозным руслом перечисленных органов; и посредством впадения полой вены в полость правого предсердия заканчивается в последнем.

Итак, как уже сказано, начало большого круга – это полость левого желудочка. Сюда направляется артериальный кровяной поток, содержащий в себе большую часть кислорода, нежели двуокиси углерода. Этот поток в левый желудочек попадает непосредственно из кровеносной системы легких, то есть из малого круга.

Кровь из левого желудочка под давлением клапана аорты поступает в самый крупный сосуд — аорту. Аорту можно образно сравнить с деревом, имеющим множество ветвей, так как от нее отходят артерии к различным внутренним органам (печени, почкам, желудочно-кишечному тракту, головному мозгу — через сонные артерии, к скелетным мышцам и подкожной жировой клетчатке и т.д.). Артериальные ответвления, имеющие многочисленные разветвления и названия, соответствующие анатомии, поставляют кислород каждому органу.

В тканях внутренних органов артериальные сосуды подразделяются на сосуды все меньшего и меньшего диаметра, и в результате формируется капиллярная сеть. Капилляры – это наимельчайшие сосуды, практически не имеющие среднего мышечного слоя, а представленные внутренней оболочкой – интимой, выстланной эндотелиальными клетками.

Просветы между этими клетками на микроскопическом уровне настолько велики по сравнению с другими сосудами, что позволяют беспрепятственно проникать белкам, газам и даже форменным элементам в межклеточную жидкость окружающих тканей. Таким образом, между капилляром с артериальной кровью и жидкой межклеточной средой в том или ином органе происходит интенсивный газообмен и обмен других веществ. Кислород проникает из капилляра, а углекислота, как продукт метаболизма клеток – в капилляр. Осуществляется клеточный этап дыхания.

После того, как в ткани перешло большее количество кислорода, а из тканей была удалена вся углекислота, кровь становится венозной. Весь газообмен осуществляется с каждым новым притоком крови, и за тот промежуток времени, пока она движется по капилляру в сторону венулы – сосудика, собирающего венозную кровь. То есть с каждым сердечным циклом в том или ином участке организма осуществляется поступление кислорода в ткани и удаление из них двуокиси углерода.

Указанные венулы объединяются в вены покрупнее, и формируется венозное русло. Вены, аналогично артериям, носят те названия, в каком органе они располагаются (почечные, мозговые и др). Из крупных венозных стволов формируются притоки верхней и нижней полой вены, а последние затем впадают в правое предсердие.

Особенности кровотока в органах большого круга

Некоторые внутренние органы обладают уникальными особенностями. Например, в печени существуют как печеночная вена, которая выводит венозную кровь, так и воротная, которая, напротив, доставляет кровь в печеночный орган для очищения, и лишь после этого кровь поступает в притоки печеночной вены для дальнейшего отведения в большой круг. Воротная вена приносит кровь от желудка и кишечника, таким образом, все, что попало в организм через пищу или напитки, должно пройти через «фильтрацию» в печени.

Кроме печени, определенные нюансы существуют и в других органах, например, в тканях гипофиза и почек. Так, в гипофизе отмечается наличие так называемой «чудесной» капиллярной сети, потому что артерии, приносящие кровь в гипофиз из гипоталамуса, разделяются на капилляры, которые затем собираются в венулы. Венулы, после того, как кровь с молекулами релизинг-гормонов собрана, вновь разделяются на капилляры, а затем уже формируются вены, относящие кровь от гипофиза. В почках дважды на капилляры разделяется артериальная сеть, что связано с процессами выделения и обратного всасывания в клетках почек – в нефронах.

Сердце и сосуды

Сердце служит основой кровообращения, выполняя функцию насоса, который перекачивает кровь по артериям, обеспечивая её доставку кислорода и питательных веществ к каждому органу и ткани. Сердце располагается в грудной клетке на уровне грудины и чуть левее, представляя собой полый мышечный орган, размерами приблизительно с кулак. В структуру сердца входят четыре камеры, разделенные перегородками.

Между левым предсердием и левым желудочком, а также правым предсердием и правым желудочком имеются отверстия с клапанами, регулирующими направление тока крови из предсердий в желудочки. Циркуляция крови происходит по большому и малому кругу кровообращения. Кровь собирается из всех органов и тканей и по венам поступает в правое предсердие.

Из правого предсердия через соответствующее отверстие венозная кровь идет в правый желудочек. Оба этих правых резервуара (предсердие и желудочек) еще называют правым сердцем («венозным»). В правом желудочке начинается малый круг кровообращения.

Из правого желудочка при сокращении его мышечной стенки темная, кислородом бедная и углекислотой насыщенная кровь выбрасывается в легочную артерию и направляется в легкие. В легких она проходит через мелкие артерии и капилляры, где с помощью диффузии очищается от углекислоты и насыщается кислородом, придающим ей ярко-красный цвет, после чего она называется артериальной кровью.

По четырем легочным венам артериальная кровь поступает в левое предсердие, и на этом малый круг кровообращения завершается. Учитывая, что левые полости сердца (предсердие и желудочек) или левое сердце заполняет уже артериальная кровь, левое сердце называют «артериальным». В левом предсердии начинается большой круг кровообращения. Из левого предсердия артериальная кровь поступает в левый желудочек, который является еще более мощным насосом, чем правый желудочек. Сокращаясь, левый желудочек выталкивает кровь в аорту и ее ветви, по которым она поступает во все органы и ткани, вплоть до мельчайших капилляров.

Отдав кислород тканям и забрав у них углекислоту, кровь опять становится венозной. Венозные капилляры соединяются между собой постепенно в более крупные вены, которые, в свою очередь, образуют две широкие: верхнюю и нижнюю полые вены. Верхняя полая вена собирает кровь от головы, шеи, верхних конечностей и стенок туловища, а нижняя полая вена – от нижних конечностей, органов брюшной полости и тазовой области. Обе полые вены несут кровь в правое предсердие, где и заканчивается большой круг кровообращения.

|

Таким образом получаются 2 замкнутых круга кровообращения, которые соединяет между собой мотор человеческого организма — сердце. Итак, большой круг кровообращения начинается в левом желудочке сердца и заканчивается в правом предсердии. Его функция заключается в снабжении всех органов и тканей питательными веществами и кислородом.

Малый круг кровообращения начинается от правого желудочка и заканчивается в левом предсердии. Его функция — обогащение крови кислородом в легких. Мышца сердца, постоянно выполняя гигантскую работу, сама нуждается в питании и кислороде. Кровь к сердцу поступает через сосуды, которые отходят прямо от аорты и охватывают сердце подобно короне или венцу, потому их называют коронарными или венечными артериями.

Поток крови по сосудам.

|

Сердце выполняет очень большую работу. Так, за одну минуту оно перекачивает 4,5–5 л крови только в одном направлении. Движение крови обеспечивается клапанами, находящимися между предсердиями и желудочками, между левым желудочком и аортой, легочными сосудами и правым предсердием.

Скорость, с которой кровь движется по сосудам, зависит от их ширины: в аорте она высокая, тогда как в капиллярах этот показатель минимален. При нарушениях работы сердечно-сосудистой системы в результате атеросклероза, воспалительных или дегенеративных изменений могут возникать как локальные, так и общие нарушения кровообращения.

Примером общих нарушений кровообращения является сердечная недостаточность с одышкой, сердцебиением, кашлем, синюшностью кожных покровов и отеками. Примером местных нарушений кровообращения, когда страдает кровоснабжение какого-либо органа, является инфаркт (сердца, легкого или почек), гангрена конечности.

Но поскольку система кровообращения функционирует как единое целое, даже локальные нарушения кровообращения в каком-либо органе со временем отражаются на всей системе. Деятельность сердца регулируется центральной нервной системой. Кроме того, сердце имеет и свои внутрисердечные механизмы регуляции, способствующие ритмичному сокращению (фаза систолы) и расслаблению (фаза диастолы) сердца. У взрослого человека число сердечных сокращений в одну минуту в норме колеблется от 60 до 80 ударов, у спортсменов сердце работает более экономно. У них число сердечных сокращений — 40–50 ударов в минуту.

Артерии нашего тела

|

Прежде чем говорить об атеросклерозе, напомним анатомические особенности артерий. Артерии представляют собой цилиндрические эластические трубки различного диаметра. Стенка артерий намного толще, чем у вен, сосудов, по которым кровь возвращается к сердцу. Это различие в толщине сосудов неслучайно и связано с тем, что давление крови в артериях намного больше, чем в венах.

Стенка артерий состоит из трех слоев: наружного, среднего и внутреннего. Наружный слой или серозная оболочка представляет собой каркас из соединительной ткани; средний (мышечный) слой состоит из гладкомышечных волокон; внутренний слой (интима) выстлан одним слоем клеток и называется эндотелием.

Именно эндотелий, вернее его повреждение или дисфункция, играет главную роль в развитии атеросклероза. Однако мы поговорим об этом позже. Просвет артерий может меняться в результате сокращения или расслабления гладкомышечных волокон среднего слоя.

Расширение сосудов (например, в условиях жары) способствует увеличению кровотока и более интенсивному обмену, и наоборот, их сужение (в условиях низких температур) замедляет в организме эти процессы. Если сосуды по каким-либо причинам сужены постоянно, то органы и ткани получают мало крови, а значит — и кислорода. Со временем это приводит к нарушению функционирования тех органов и тканей, питание которых осуществляется суженными артериями.

Изменения в сосудах при атеросклерозе

Атеросклероз (от греческих слов «атер» — кашица и «склерозис» — затвердение), точно в соответствии с названием, представляет собой процесс накопления на стенках артерий мягких отложений липидов (жиров, жироподобных веществ, прежде всего холестерина).

Данные исследования показывают, что атеросклероз возникает как реакция на повреждение эндотелия (внутренней оболочки сосудов).

Повреждение или дисфункция эндотелия может быть вызвана целым рядом причин, в частности, курением, значительным повышением уровня липидов крови, высоким артериальным давлением, острым или хроническим психоэмоциональным стрессом, вирусной или бактериальной инфекцией. Вслед за повреждением эндотелия начинается проникновение внутрь артериальной стенки жиров, жироподобных веществ, холестерина. Сюда же устремляются из крови лейкоциты, вернее их особые разновидности, моноциты и макрофаги. Это и есть начало формирования атеросклеротической бляшки.

Образовавшаяся на стенке артерии «кашица» покрывается тонкой соединительно-тканной капсулой, состоящей из нитей фибрина. Такую атеросклеротическую бляшку называют молодой. Со временем по мере прогрессирования атеросклеротического процесса в бляшках начинает накапливаться кальций, разрастается фиброзная и соединительная ткань.

Формирующаяся бляшка вокруг себя образует толстую капсулу, увеличивается в объеме и значительно сужает артериальный просвет. В большинстве случаев образуется несколько бляшек, которые соединяются друг с другом, еще больше ограничивая просвет сосуда. В результате сужения орган, который питается этой артерией, недополучает необходимое количество кислорода, что ведет к хронической ишемии (от греческого «ише» – задерживаю и «гемо» – кровь). Таким образом, при сужении одной или нескольких коронарных артерий возникает хроническая ишемия миокарда (хроническая ишемическая болезнь сердца).

|

Острая ишемия (острая сосудистая недостаточность) развивается иначе. Дело в том, что организм вырабатывает специальные ферменты, которые «разъедают» с краев соединительно-тканную оболочку атеросклеротической бляшки, добираясь до ее мягкого кашицеобразного ядра. Когда капсула бляшки вскрывается, эта масса попадает в кровь.

Открытая ранка на капсуле изъязвленной бляшки покрывается слипшимися тромбоцитами. Постепенно образуется кровяной сгусток – тромб, который выбухает в просвет сосуда, резко суживая его.

Тромб может оторваться от стенки сосуда и, двигаясь с током крови, закупорить более мелкий сосуд, создавая при этом острую локальную сосудистую недостаточность и прекращая питание тканей, что приводит к некрозу (омертвению) тканей. Например, при закупорке одной из коронарных артерий сердца возникает инфаркт миокарда, при тромбозе бедренной артерии или артерии голени — некроз стопы (гангрена).

Атеросклероз может тотально поражать аорту и ее ветви, но чаще поражаются артерии различного калибра, и не на всем протяжении, а на отдельных участках. Атеросклеротические бляшки «любят» образовываться в местах изгибов и разветвлений артерий, которых особенно много в жизненно важных органах.

Наиболее уязвимыми к атеросклерозу являются коронарные артерии сердца, сосуды мозга, брюшная аорта и её ветви, которые обеспечивают кровоснабжение органов брюшной полости, почек, органов малого таза и нижних конечностей. Чаще всего атеросклероз вначале влияет на один определённый орган.

Например, при поражении коронарных артерий развивается ишемическая болезнь сердца, при атеросклерозе мозговых артерий — ишемическая болезнь мозга вплоть до инсульта. При сужении атеросклеротическими бляшками подвздошных или бедренных сосудов возникает облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей.

Когда атеросклероз затрагивает почечные сосуды, это может привести к гипертонии, при которой чаще всего повышаются «нижние» показатели артериального давления. В зависимости от того, где находятся пораженные сосуды, проявляются клинические симптомы атеросклероза конкретных жизненно важных органов. Характерно, что атеросклероз имеет уникальный механизм развития: его первые признаки могут проявляться уже в раннем детском возрасте. Например, у некоторых детей в полгода на внутренней стенке сосудов появляются жировые пятна и полосы. В процессе взросления значительная часть этих образований растворяется, и лишь немногие из них остаются.

Если не заниматься профилактикой, то к 35—50 годам у мужчин и несколько позже у женщин появляются клинические признаки атеросклероза в виде ишемической болезни сердца, ишемической болезни головного мозга и других органов. Возникшее заболевание требует многолетнего, а по сути пожизненного лечения. Между тем, в медицине давно доказано, что серьезные заболевания, в том числе и атеросклероз, лучше и легче предупредить, чем потом лечить многие, многие годы. Для того, чтобы заниматься профилактикой атеросклероза, необходимо знать все о субстрате атеросклеротических бляшек — холестерине и его помощниках — липопротеидах.